상단영역

본문영역

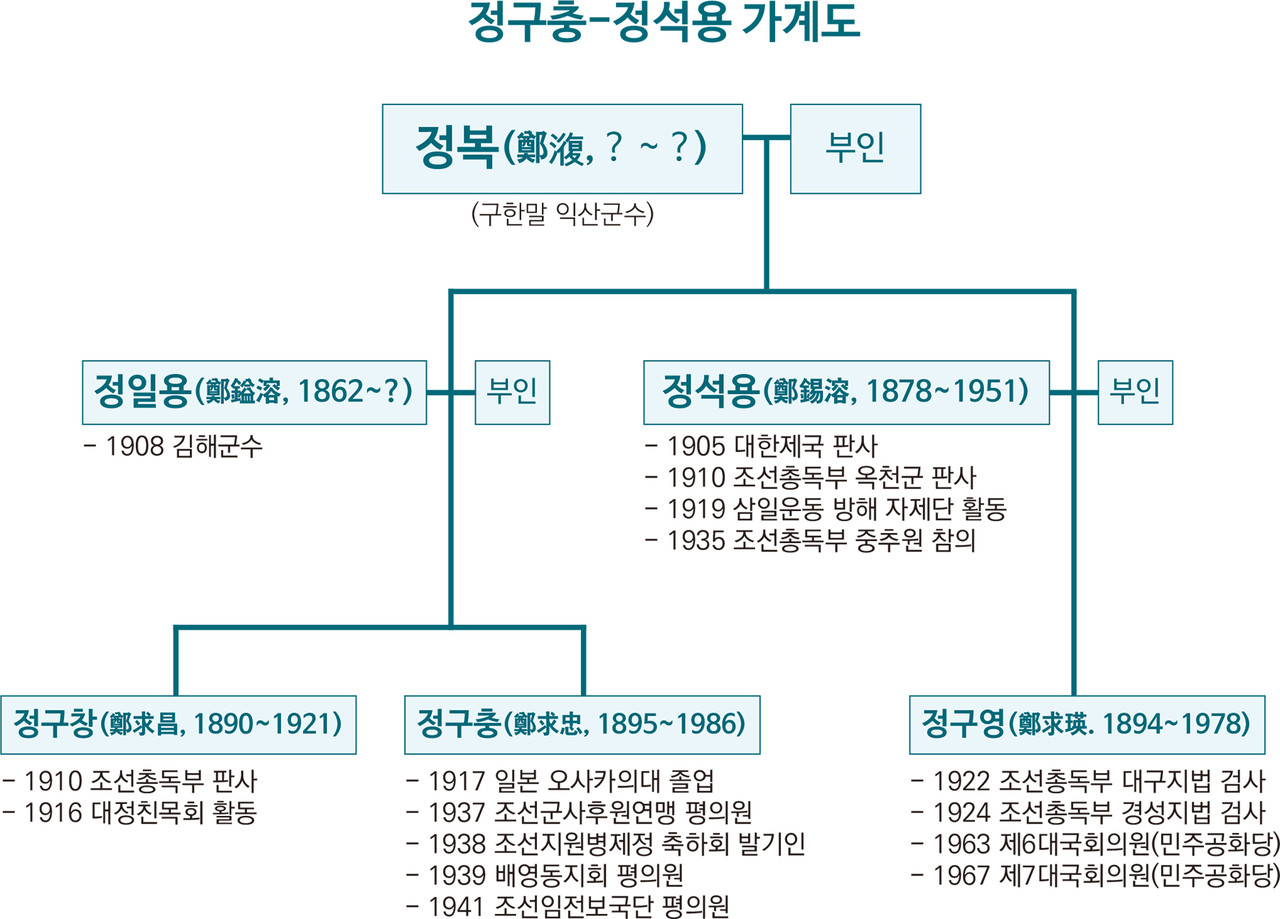

기획 : 충북지역 친일파 1편 정석용, 조선총독부 중추원 참의…내선일체 앞장서 주창 정석용 아들 정구영, 조선총독부 검사, 해방후엔 국회의원 정석용의 아들과 손자, 조선총독부 사법시험 합격해 조카 정구창은 조선총독부 판사, 정구충은 의사로 임전보국단 활동 옥천 지역 거대 지주 가문. 환수된 토지는 '0'

옥천 친일명문 정석용 일가…판검사에 의사, 해방후엔 국회의원까지

1937년 6월 7일과 8일, 이날 조선총독부는 자문기구인 중추원 회의를 개최했다.

조선총독부부는 회의에 참석한 조선인 출신의 자문위원에게 “내선일체(內鮮一體) 정신을 일반 일선 생활에 실천 구현하기 위한 방책은 무엇인가?”라고 묻는다..

조선인 출신 중추원참의 정석용(鄭錫溶, 1878~1951)은 이에 대해 “신사(神師)가 없는 지방에서는 마을 마다 신봉을 봉안하거나 신전을 지어 조선인에게 경신(敬神) 사상을 함양할 필요가 있다”고 말한다.

이어 “내선 결혼을 정신적 결합을 꾀하는 데 가장 요긴할 일다. 내선인 간의 결혼을 장려할 필요가 있다”고 밝힌다.

위에서 언급된 ‘내선일체’(內鮮一體)란 1937년 일제가 전쟁에 조선인이 협조할 것을 강요하기 위해 끄집어 낸 표어(슬로건)다. 일본과 조선은 한 몸이란 뜻이다.

‘내’란 일본 본토를 말하는데 일본인을 ‘내지인’이라 불렀다. ‘내선인 간의 결혼’이란 일본인과 조선인의 결혼을 말한다.

정석용은 충북 옥천군 태생으로, 일제강점기 당시 대표적인 ‘친일 명문가(?)’ 집안의 큰어른 격의 인물이다.

아들은 조선총독부의 검사를 지냈고, 이후 제6대(1963)와 7대(1967) 국회의원을 지냈다. 또 대한변협회장도 역임했다.

큰 조카는 조선총독부 최연소 조선인 판사를 지냈고, 둘째 조카는 의사로 명성을 지냈다. 의사를 지낸 조카는 조선임전보국단 발기인을 하는 등 노골적으로 친일행위에 가담했다. 해방 후에는 한국 정형외과계의 거목으로 존경을 받는다.

정석용이란 인물은 어떤 인물일까?

정석용은 1878년 구한 말 종4품 익산 군수를 역임한 정복(鄭澓)의 아들로 태어났다.

형 정일용(鄭鎰溶. 1862~?)은 1907~1908년 경남 김해군수를 지냈다. 나름 구한말 대한제국의 엘리트 가문 출신임을 한눈에 알수 있다.

제적등본 상 기록된 정석용의 본적은 옥천군 옥천읍 문정리 50번지다.

1904년 대한제국 육군헌병 판사가 됐고, 1905년에는 군법회의 판사를 지냈다. 대한제국이 일본에 강제병합 된 1910년 정석용은 조선총독부 옥천군 참사 직에 올랐다.

‘참사’ 직은 일제가 만든 지위로 도지사나 군수의 자문기관이다. 말만 자문 역할이지 오직 일제가 걷는 지방세를 독촉하고 조선총독의 불법 정치를 찬성하는 거수기에 불과한 자리다.

1915년에는 일제가 토지를 수탈하기 위해 만든 ‘충북도지방토지조사위원회’ 위원으로 활동한다.

1919년에는 일제가 3‧1만세 운동을 방해하기 위해 만든 옥천면 자제단(自制團)으로 활동했다.

정석용은 1919년 5월 27일 단원 수백명과 일제 헌병분대장 등과 함께 3‧1만세 운동을 비난했다.

1924년에는 조선총독부 충청북도 도평의회원이 됐고, 1935년에는 조선총독부로부터 일제에 아부한 댓가로 은사금을 받았다.

1935년에는 당시 조선인이 오를수 있는 최고 지위인 ‘조선 총독부 중추원 참의’직까지 오른다.

친일파의 아들에서 대한민국 국회의원이 된 정구영

정구영(鄭求瑛. 1894~1978)은 정석용의 3형제 중 장남으로 태어났다.

제적등본에 기재된 정석용의 본적지(옥천읍 문정리 50번지) 토지를 물려받았다. 이 토지는 친일반민족행위자인 아버지 정석용으로부터 물려받은 만큼 ‘친일재산국가귀속법’에 규정된 친일 재산에 해당된다.

1919年 경성법률전수학교를 졸업한 정구영은 1920년 조선총독부 판검사 특별임용시험에 합격했다. 그해 조선총독부 경성지방법원 서기과 서기로 임용됐고, 1922년에는 대구지방법원 검사, 1924년 경성지방법원 검사가 됐다.

정구영의 장남 정진영(鄭進永, 1913.10.2. ~ ?)도 일본 제국 고등문관시험 사법과 및 행정과에 합격했다. 요즘 말로 하면 아버지는 사법고시, 아들은 행정고시에 합격한 셈이다.

친일반민족행위자의 아들 정구영의 일생은 박정희와 만나면서 가장 큰 빛을 발한다.

5‧16 군사쿠데타로 집권한 박정희는 1963년 민주공화당을 창당했다. 발기인으로 참여한 정구영은 초대 종재직을 맡았다.

1963년 치러진 제6대 국회의원선거에서 정구영은 민주공화당 전국구 제1번으로 출마해 국회의원에 당선된다. 1967년 제7대 국회의원 선거에서도 민주공화당 전국구 제1번으로 당선됐다.

정구영은 민주공화당 전국구 제 1번으로 당선 돼 국회의원을 지냈지만, 이승만 정권과는 순탄하게 보내지 못한 것으로 알려졌다.

1960년 제8대 대한변협 회장으로 재직할 당시에는 4‧19혁명당시 마산에서 발생한 경찰 총기 발포 사망사건 당시 “방자한 관권의 극치요, 민권유린의 악랄한 표본으로서 민주주의의 비참한 도살행위였다. 우리는 민족적 시련의 중대 시점에서 이 대통령의 하야와 재선거 실시를 촉구한다”는 성명서를 직접 만들어 발표한 것으로 전해진다.

의사 조카 정구충도 친일, 조선임전보국단 등 전쟁협력 활동

앞서 밝혔듯이 1937년 정석용은 조선총독부 중추원 회의에 참석해, 각 시골마다 신봉을 지어 참배를 하게 하고, 일본인과 조선인의 결혼을 장려해 진정한 내선일체를 이루도록 하자고 건의했다.

그의 조카들도 이에 못지 않았다. 정석용의 형 정일용의 차남 정구충(鄭求忠. 1895~1986)은 삼촌보다 한술 더 뜬다. 참고로 정구충은 일찍 어머니가 돌아가신 관계로 정석용의 부인의 젓을 먹고 자랐다.

1938년 2월 10일 자매 <매일신보>는 “조선인 징병제 실시 칙령이 공포되면 경성시민을 총동원하여 그 축하회를 개최한다”고 보도했다.

기사에 따라면 축하회를 개최하는 단체의 명칭은 ‘조선 지원병 제정 축하회’로 결정됐고, 정미칠적의 하나인 임선준이 명예회장을, 친일파 윤치호가 회장을 맡았다.

축하회는 조선신궁에서 봉고제와 축하연을 개최한뒤, 경성 부내 4곳에 축하탑을 건설해 조선통치사상을 축하하기로 했다.

정구충은 ‘조선 지원병 제정 축하회’의 발기인으로 참여했다.

이에 앞서 1937년 정구충은 조선군사후원연맹 평의원을 맡았다. 이 단체는 일제가 만든 전시협력족으로 17개월 동안 일본군 접대사업 1만4399회, 위문4273회 등을 개최하고 기부금 80만원을 걷어 헌납했다.

1939년 배영(排英)동지회 평의원, 1941년 조선임전보국단 발기인 및 평의원 등 친일 어용단체에서 활동했다.

조선임전보국단은 일제가 태평양전쟁을 지원하기 만든 침략전쟁 선동 및 지원 단체다.

정구충의 활동은 여기서 그치치 않고 직접 글을 써서 조선 청년들에게 전쟁에 나가라고 선동했다.

1943년 11월 26이에는 ‘학병이여 잘 싸워라’라는 선동글을 매일신보에 기고했다. 그해 12월에는 ‘출진하는 청년학도에게 고함. 역사적 조류를 타라’라는 글을 잡지 <춘추>에 기고하며 조선청년들의 일제국주의 침략전쟁에 나가라고 선동했다..

옥천군 군북면 소정리에서 태어난 정구충은 친일가문의 엘리트답게 화려한 코스를 밟았다. 1921년 일본 오사카 의과대학을 졸업하고 이곳에서 박사학위를 받았다.

친일행적에도 불구하고, 해방이후인 1946년 대한의학협회 회장을 맡았다. 1953년부터 세브란스의과대학 강사와 대한적십자사 서울 지사장을 지냈다., 1956년에는 서울대학교 후원회 회장을 맡았다. 경기고등학교 초대 동창회장을 지냈다.

대한민국 정부는 각종 친일반민족행위에 얼룩진 정구충에게 1985년 월남장을 수여하고 1986년에는 과학기술상을 내렸다.

조선총독부 최연소 조선인 판사가 된 조카 정구창

친일반민족행위자 정석용의 조카이자 정구충의 형인 정구창(鄭求昌. 1890~1921)도 예사롭지 않은 인물이다.

정구창은 1916년 정밀칠적 중 하나인 친일반민족행위자 조중응(趙重應, 1860~1919)이 설립한 ‘대정친목회’ 평의원으로 활동했던 인물이다. 이 단체는 조선인출신으로 일제 귀족 작위를 받은 사람과 대지주, 실업가들의 친목을 도입하기 위해 만들어진 단체다.

정관에는 △ 내선인 융합 일치에 관한 일 △국가경축일과 경성 번영에 관한 일 △법령을 주지시키고 납세의무에 관한 일 등을 한다고 되어 있다.

정구창은 1907년 대한제국에서 실시한 사법시험에 합격했다. 그때 나이가 18세로 알려졌다. 1910년부터 1913년까지 조선총독부 경성지방법원 판사로 재직했다.

정구창은 1910년 당시 이미 옥천지역의 대지주였다. 조선총독부가 1910년부터 작성한 토지조사부를 확인해 보니, 정구창은 옥천군에서만 농지와 대지 193필지 5만1695평을 소유한 것으로 돼 있다.

그의 동생 정구충도 20필지 4362평을 보유했던 것으로 돼 있다.

단죄되지 않은 친일, 4대, 5대로 대물림되는 친일재산

대한민국 정부는 2007년 7월 충북 옥천군 옥천읍 문정리 50번지에 대해 법원으로부터 가처분결정을 이끌어 낸다.

가처분 결정 내용은 ‘국가귀속으로 인한 소유권이전 등기청구권’으로 토지 소유자가 매매 혹은 증여 등 일체의 처분행위를 금지하는 것이다.

조선총독부가 작성한 구 토지대장에 따르면 이 토지는 대정3년(1914년) 친일반민족행위자 정석용이 최초로 사정받은 것으로 돼 있다. 이후 작성된 토지대장에는 1911년 정석용이 취득한 것으로 돼 있다.

이후 정구영을 거쳐 현재도 후손이 소유한 것으로 돼 있다.

2007년 국가귀속을 위한 사전단계로 매매금지 가처분 결정이 나왔지만, 최종 국가에 귀속되지는 않았다.

2009년 매매금지 가처분 결정이 해제됐는데 무슨 사유인지는 알려지지 않았다.

‘친일재산국가귀속에 관한 특별법’에 따르면 국가귀속 재산은 친일반민족행위자가 1904년 러일전쟁 때부터 1945년 8월 15일까지 친일 행위의 대가로 취득한 재산은 국가에 귀속돼야 한다.

정석용은 1910년 조선총독부 시절 이미 옥천군 참사로 지내며 친일반민족행위에 가담했다.

이러한 점만으로도 위 토지는 당연히 국가 귀속 대상 토지임을 알수 있지만, 현실은 그러지 않았다.

한편 대통령직속 ‘친일반민족행위자진상규명위원회’는 2007년 정석용을 ‘친일반민족행위자’로 결정했다. 민족문제연구소가 편찬한 친일인명사전에는 정석용 뿐만 아니라 정구영, 정구창, 정구충 등이 친일반민족행위자로 표기돼 있다.

그래도 삭제하시겠습니까?

기사 댓글

댓글쓰기

댓글을 남기실 수 있습니다.