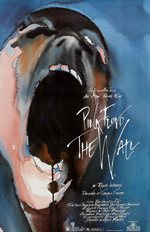

알란 파커 감독 ‘핑크플로이드의 벽’

민주노총 충북본부 대외협력국장 올해 6월 25일, 전국적으로 중3과 고2 학생을 대상으로 학업성취도평가라는 이름의 일제고사가 실시되었다. 학교에서는 매일 모두가 똑같은 시간에 똑같은 문제풀이 수업을 하고, 6월 25일 학생들은 하루종일 전국적으로 똑같은 시험지에 하루를 보냈다. 개성과 사고가 거세당한 채 정해진 답안으로 채점을 당했다.

그리고 충북교육청은 이 시험의 채점 결과를 가지고 학교별로 등급을 나누고 차등성과급을 지급할 것을 결정하면서, 온갖 시험부정과 비리로 전국적인 뉴스거리가 되고 있다.

최근 나는 이 일제고사 실시를 앞두고 페이스북에 영화 ‘핑크플로이드의 벽’이라는 영화와 비교한 적이 있다.

‘핑크플로이드의 벽’을 만나다

중학생 시절, 친한 친구네 집은 레코드 가게였다. 나는 한동안 일주일에 한 번은 학교를 마치고 그 친구집에서 LP판을 통해 팝음악을 들었다. 사춘기 저항정신을 록밴드에 이입하며 지금 생각하면 아주 즐거운 시절을 보냈다. 그리고 그 친구는 간혹 판매가 금지된 락을 추천했고, 우리는 ‘금지’라는 단어의 묘한 매력에 가슴을 벌렁이면서 음악을 들었다. 그렇게 나는 80년대 말 당시 금지곡이었던 1979년에 발매된 핑크플로이드의 ‘The Wall’ 빽판LP를 접했다.

무슨 말을 하는지 영어로 된 가사를 제대로 알아들을 수는 없었지만 처음 듣는 그 순간 사운드 하나만으로도 ‘충격’이란 말을 연신 쏟아냈던 기억이 난다. 그리고 이 앨범의 전곡으로 영화를 만들었다는 소식도 알게 있었다.

영화감독 알란 파커는 핑크 플로이드와 공동 작업을 통해 ‘The Wall’ 앨범 전곡을 녹여내는 영화를 1982년 세상에 내놓았다.

자본주의 경제 위기, 자본의 위기를 극복하기 위해 발발한 2차 세계대전으로 아버지를 잃은 주인공 ‘핑크’는 엄마와 단 둘이 외롭게 살아간다. 아이의 눈에 비친 전쟁은 죽고 죽이는 화염이 가득한 잔혹함 그 자체다. 전쟁의 상처를 안고 살아야 하는 아이의 모습을 통해 이 영화는 반전 메시지를 우리에게 가장 먼저 던진다.

늘 혼자인 핑크는 전쟁공포증과 소외, 더불어 자유로운 사고를 가로막는 교육 제도로부터 조롱당하며 적응하지 못한 채 방황한다. 성장한 ‘핑크’는 록스타가 되지만 사람들의 관심과 박수는 참기 힘든 짐이 된다. 사랑마저 실패한 핑크는 세상과 벽을 쌓는 자학적인 행동을 한다. 자신의 의지를 상실하고 타인의 의해 전체주의를 선동하는 극단적 폭력의 가해자로 내몰리기까지 한다. 이 영화는 그렇게 소외되고 불안정한 생활을 지속하는 성장한 핑크와 유년기 핑크를 통해 우리를 둘러싼 벽 하나하나를 되돌아보게 한다.

소시지로 변하는 학생들, 그 충격은 지금도 진행형이다.

공장 같은 학교에서 개성을 상실하고 그로테스크한 가면을 쓴 채 앉아있는 아이들의 모습, 박제화된 아이들이 줄을 지어 이리저리 선생님의 지시에 맞춰 걸어가는 모습, 컨베이어 벨트의 제품처럼 줄을 맞춰 기계 속으로 한 명씩 투하되는 모습, 그 기계에서 아이들은 사라지고 소시지가 생산되는 모습이 연출된다. 바로 영국 자본주의의 교육제도를 비틀고 비판하는 유명한 장면이다.

그리고 이 소시지 장면에서 앨범에 수록된 「Another brick in the wall」이 강렬한 사운드를 뿜어낸다. 음악만으로도 충분히 인상적이지만 장면이 주는 충격은 잊기 어렵다.

그리고 이어지는 장면에서 학생들은 자신들의 현실에 분노하고 부당한 현실에 저항하며 책상을 집어던지고 학교를 점령한다.

제발 내버려두라고 외치지도 못하고 자살이라는 극단적인 방법으로 저항이 아닌 포기를 선택하는 우리 청소년들의 현실은 이미 영화와 같은 폭발의 임계점을 넘어섰다. 우리 학생들이 스스로를 파괴하는 자살보다 자신들을 압제하는 사회의 폭력에 적극적으로 대항하는 방법을 찾는데 이 영화가 용기를 줄 수 있을지도 모르겠다.

영화에서처럼 벽으로 둘러싸인 세상에서 개인은 억압과 소외를 벗어나는 방법을 모른다. 학교폭력의 피해자가 또 다른 형식의 폭력을 행사하는 가해자로 성장하여 악순환되는 우리 사회 현실은 약에 취한 환상 속에서 또 다른 압제자의 모습으로 변한 주인공의 모습에 투영되는 듯 하다.

일제고사와 경쟁교육으로 아이들을 시험 보는 기계로 만드는 것이 사회적으로 침묵된다. ‘河己失音 官頭登可’가 직장의 사훈으로 전시되는 것이 부끄럽지 않은 우리의 현실은 우리를 가두는 이 사회인 거대한 벽을 해체하고 여러 사회 문제인 그 벽돌 하나하나를 치워버리는 근본적 처방 없이는 해결될 수 없을 것 같다.

이 영화를 통해 1970년대 말 이후 지속되는 영국 사회가 아닌 2013년 한국사회를 우리는 보게 될 것이다.

* 河己失音 官頭登可(하기실음 관두등가) : 아무 소리 없이 열심히 일만 하면 관직의 우두머리에 오를 수 있다.