묶음기사

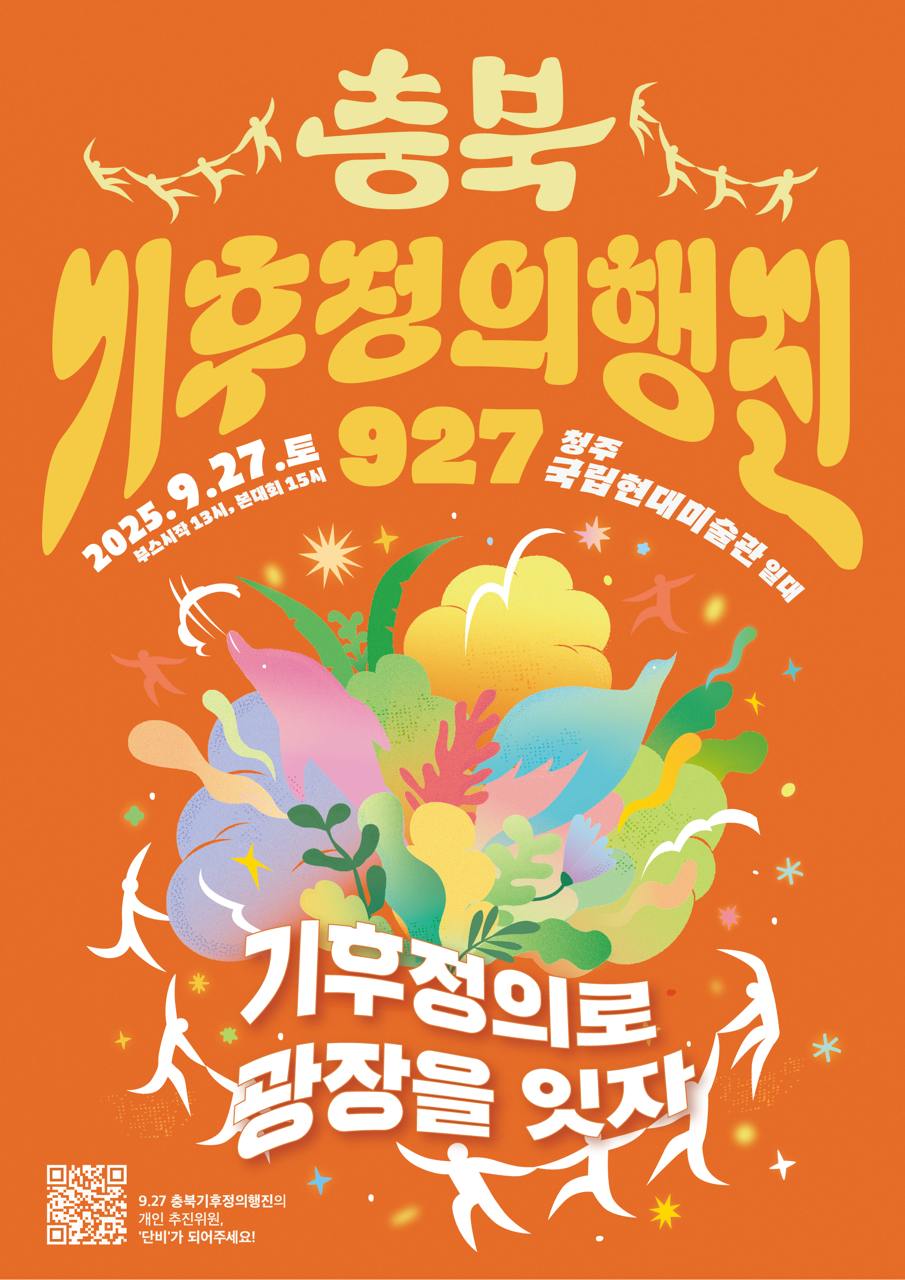

지역에서 기후정의를 실현하기 위해 충북지역 시민과 노동자들이 <9.27 충북 기후정의행진>을 준비하고 있습니다. 릴레이 연재를 통해 우리가 발 딛고 있는 지역에서 존엄하고 평등한 삶과 일터를 만드는 기후정의의 목소리가 더 많은 시민에게 가 닿기를 바라며 기고글을 연재합니다.

글 : 선 지 현 삶과노동을잇는배움터 이짓 대표

지난 7월, 충북도는 폭염으로 ‘비상 3단계’를 발령했다. 한 달 넘게 이어진 무더위 속에 온열질환자는 100명이 넘었고, 비인간동물 10만 수가 희생됐다. 밭에서 농사를 짓던 고령 농민, 비닐하우스 안에서 일하는 여성 농민, 야외에서 일하는 노동자들이 가장 먼저 쓰러졌다. 에어컨이 돌아가는 사무실과 대형 건물 안의 시원한 공간과는 전혀 다른 일들이 같은 시간에 벌어졌다.

폭염은 모두에게 덮쳤다. 그러나 피해는 평등하지 않았다. 더 뜨겁고 더 위험한 곳에 있던 이들이 먼저 생계와 건강을 잃는다. 이것이 바로 기후위기가 불평등하게 찾아오는 현실이다.

기후위기를 초래한 책임부터가 불평등하다.

온실가스 배출의 역사적 책임은 소수의 선진국과 다국적 기업에 집중되어 있다는 사실은 이미 알려져 있다. 그러나 피해는 책임이 거의 없는 나라와 집단에게 더 빠르고 가혹하게 닥친다. 2022년 파키스탄 대홍수는 그 단적인 사례다. 온실가스 누적 배출량이 미미한 파키스탄은 국토의 10% 이상이 물에 잠기고, 1,700명이 목숨을 잃었다.

우리 사회도 마찬가지다. 한국의 1인당 온실가스 배출량은 2022년 기준 14톤에 달한다. 그런데 상위 1%의 배출량은 1인당 180톤이고, 하위 50%의 배출량은 6.6톤에 불과하다.

충북은 산업단지 확대로 농지가 사라지고 생태계가 파괴된다. 이윤이 쌓이는 이면에는 삶터를 잃는 다양한 생명들이 존재한다.

피해 또한 불평등하다.

충북은 지난 11년간 기후재난 피해액이 4조 원을 넘었고, 복구비용은 11조 원에 달한다. 지역 경제와 주민들의 일상은 그만큼 큰 상처를 입었다.

농업 피해는 더욱 뚜렷하다. 폭염으로 온열질환자가 속출하고, 수십만 마리의 가축이 폐사했다.

딸기·애호박·상추 등 주요 작목이 무너졌는데, 이 작목들은 여성 농민의 노동 비중이 특히 높은 분야다. 충북여성재단은 “고령 여성 농민들이 반복되는 가뭄과 이상기후로 생계가 위협받는다”며 실태를 고발하고 있다. 노동 강도는 커지고 소득은 줄어드는 이중고 속에서, 농촌 여성은 더욱 취약한 위치로 내몰린다.

폭염과 폭우는 노동자들의 생명과 건강도 위협한다. 야외 노동을 하는 이들이 가장 먼저 쓰러진다. 건설현장, 물류창고, 비닐하우스 농업노동의 대부분은 저임금‧불안정 노동자들이다. 노동자성도 보장받지 못해 노조할 권리조차 제약받는 경우가 많다. 당연히 일하다가 “쉬겠다”고 말하는 것도 쉽지 않다.

이주노동자의 처지는 더 열악하다. 충북 농촌지역 이주노동자의 70~80%는 컨테이너나 비닐하우스 같은 가설건축물에서 산다. 여름이면 내부 온도가 40도를 넘고, 겨울이면 난방조차 되지 않는다. 그럼에도 하루 11시간 이상 일해야 하고, 휴식과 안전망은 보장되지 않는다.

기후위기의 원인과 무관한 이들이 가장 직접적인 피해자가 되는 불평등이 여기에 있다.

위기와 재난 대응도 불평등은 반복된다.

폭염과 한파에 가장 힘든 사람들은 노인, 장애인, 아동 등이다. 코로나19 재난에서도 우리는 시설이 폐쇄되고 이동권이 박탈되는 현실을 목격했다. 그러나 공적 돌봄체계는 여전히 취약하다. 결국 여성들의 독박 돌봄이 늘어났고, 폭력도 증가했다. 그럼에도 한국 사회의 기후정책 어디에도 젠더에 기반한 위험은 고려되지 않는다.

그럼에도 기후위기 대응을 위한 제도와 방안 수립에 기후위기 최일선 당사자들의 목소리는 지워진다. 의사결정에도 배제되어 있다. 산업/기업의 온실가스 배출량은 줄이지 못하면서 개인의 책임과 실천을 강조하는 목소리만 드높다. 그러는동안 소도시와 농촌으로 이어지는 버스와 철도는 사라지고, 재난의 피해를 입은 이들의 빚은 늘어만 간다.

기후정의로 제대로 된 대응을!

기후정의는 불평등하고 부정의한 현실을 바꾸어야만 기후위기 대응이 가능하다는 인식에서 출발하는 운동이다. 기후정의는 단순히 온실가스를 감축하는 일이 아니다. 기후위기의 책임을 묻고, 반복되는 위기와 재난 속에서도 모두의 존엄한 삶을 지켜내는 것이다.

생명을 가진 모두가 무너지지 않고 살아가기 위해서는 부정의와 불평등에 맞서는 우리의 연대가 중요하다.

끓는 지구를 멈출 힘은 우리의 연대에 있다.