초평호 주변 사방십리 온통 용 이야기

천하명당으로 큰 인물 배출할 것

기획취재 상산8경을 찾아서

⓵ 잉어로 변신한 임꺽정

⓶ 초평호 미르숲의 기원

“속리산 천왕봉에서 뻗어온 산줄기가 북쪽으로 내달려. 한남금북정맥이야. 고것이 어디까지 가냐면 칠장사 뒤까지 가. 거기서 한남정맥과 금북정맥이 갈려. 금북이 여기서부터 서산까지 가. 그것이 휘돌아 쳐서 분지를 이루는데 이게 진천이야. 지형을 보면 서남쪽에는 태풍이 오잖아. 그런데 금북정맥이 태풍을 막아줘. 겨울에는 찬바람이 서북쪽에서 내려와. 그것은 금북정맥이 막아. 그래서 풍수해가 없어. 여기 살면 풍수해가 없어.” (변해종, 진천향토사연구회장)

진천은 예로부터 사람이 살기좋은 고장이라 했다. 그래서 생거진천이다. 생거진천은 설화와 전설의 고장이기도 하다. 임꺽정의 전설이 구전으로 내려오고 용의 상서로운 기운을 품고있는 고장이다. 그리고 ‘상산팔경’이라는 아름다운 풍수를 가지고 있다. 생거진천이 품고 있는 신비 속으로 들어가 본다.(편집자 주)

용은 최고 권력을 상징한다. 중국에서는 황제를 상징하는 것으로 황제이외에는 사용하지 못한다. 명나라 고관 반윤단은 아버지 반은을 위해 1559년부터 1577년까지 ‘예원’이라는 정원을 지었다. 반윤단은 이곳 정원에 괴석과 아름다운 연못 등 꾸밀 수 있는 것을 다 설치했지만 유일하게 하지 못한 것이 하나있다. 바로 용의 조각. 반윤단은 예원의 담장에 용의 형상을 설치했지만 발톱 수를 다르게 했다. 황제를 상징하는 용의 모습을 온전하게 들여놨을 경우 왕위찬탈의 의심을 피할 수 없기 때문이다.

우리나라도 마찬가지로 용은 왕권의 상징이다. 용비어천가(龍飛御天歌)에서는 이성계가 왕위에 등극하는 과정을 주역의 건괘에 따라 서술했다. 왕의 얼굴은 용안(龍顔)이라 부르고 왕이 사용하는 물건은 ‘어용’이라 했다.

진천군은 예로부터 사람이 살기 좋은 고장으로 불려왔다. 오죽하면 ‘생거 진천’이란 말까지 생겼을까. 사람이 살기좋다는 것은 먹을 것이 풍부하고 재해로부터 안전해야 한다. 진천은 분지가 발달해 농사지을 땅이 넓게 발달해 있다. 땅이 제 아무리 많아도 물이 없으면 허당이다. 진천에는 풍부한 물을 공급해줄 큰 산은 없다. 큰 산이 있어야 많은 물을 머금을 수 있고 큰 강을 이룰 수 있다. 하지만 진천에서 물이 부족하다는 이야기는 없다.

오경섭 (지질학) 한국교원대명예교수는 “만뢰산 등 마사토 층으로 이루어진 진천의 산들은 크기는 작아도 다른 곳보다 더 많은 물을 머금고 있어 많은 농업용수를 공급할 수 있다”고 말했다. 오 교수의 말처럼 진천의 산에서 내려온 물은 백곡저수지, 초평저수지 등 큰 물 그릇에 담겨있다 사시사철 농사 지을 물을 공급한다.

진천 들녘 뿐만 아니라 광활한 청주 오창 들녘에 물을 공급하는 초평호. 진천군은 2012년부터 초평호 둘레에 ‘미르 숲’을 조성했다. ‘미르’는 ‘용’의 옛말이다. ‘미르 숲’을 요즘말로 하면 ‘용의 숲’이다.

그렇다면 초평호는 ‘용’과 어떤 관계일까? 이에 대한 궁금증은 쉽게 풀린다. 하늘에서 초평호를 내려다 보면 금방 답이 나온다. 그 모습은 바로 한반도를 휘어감고 비상하는 청룡의 자태 그대로다. 초평호의 청룡은 예전부터 있었던 것은 아니다. 1958년 완공된 초평호. 1984년에 들어서 신수문이 만들어지고 물이 채워졌다. 물이 채워진 뒤 현재의 청룡모습이 만들어졌다.

용의 전설, 진천

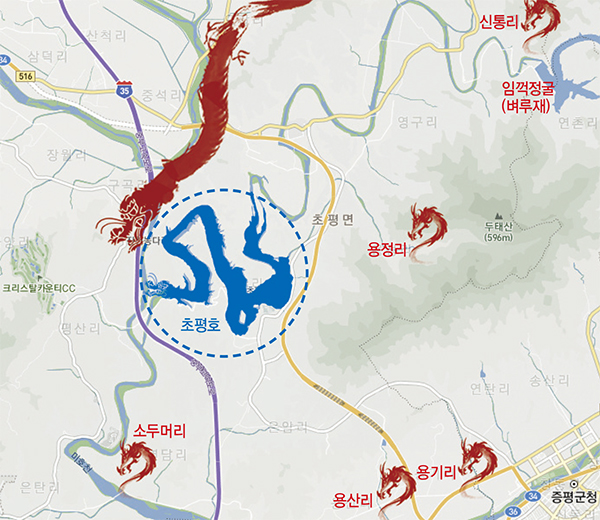

진천은 용의 전설이 깃든 고장이다. 한반도를 휘어 감고 비상하는 초평호 청룡이 제 모습을 드러내기 훨씬 오래전부터 용의 전설이 대를 이어 전해져왔다. 용의 전설은 초평호를 중심으로 한남금북정맥을 따라 동서남북에 걸쳐서 전해져온다.

용의 전설은 농다리에서 120m 아래에 있는 용바위를 중심으로 전개된다. 변해종 진천군향토사연구회장은 “농다리 부근에 용머리에 해당하는 용바위가 있다. 음성군 맹동면 함박산 자락에서 시작해 용머리까지 이르는 이곳이 용의 지형을 띄고 있다”고 말한다.

농다리에서 초평호 쪽으로 오르는 고개는 용고개로 불린다. 용고개에는 용의 분노가 서려있다. 옛날 피서대에 살던 부자마을 사람들은 어떤 중으로부터 “용날 같은 산을 닦으면 더 큰 부자가 된다”고 말했다. 마을 사람들은 중의 말대로 용의 허리에 해당하는 이곳에 산을 뚫고 길을 닦았다.

그러자 이곳에서 피가 솟구치고 살이 튀어올랐다. 부자 마을은 망했고 아래쪽으로 튄 피와 살은 바위가 되었다. 그래서 용고개는 ‘살고개’로 불렸고 튄 바위는 살미기바위로 불린다. 피가 튄곳은 피가 나온 곳이라 해서 ‘피서대’라 불린다. 이 전설은 때론 임꺽정과 연결해 그를 탐욕스런 부자로 묘사하는데 이용되기도 한다.

또 이곳에는 ‘용코’라는 곳이 있다. 이곳은 용의 코에서 뿜어져 나오는 더운 입김 때문에 아무리 추워도 그곳은 얼음이 얼지 않는다고 말한다.

용의 머리지형을 중심으로 용의 꼬리가 북쪽인 함박산이라는 전설과 남쪽인 평사리 지역이라는 설화가 동시에 존재한다.

변해종 진천향토사연구회장은 맹동면 함박산에서 용의 머리인 농다리 인근까지의 지형이 용체형상을 띄고 있다고 말한다. 변 회장의 설명처럼 북쪽에는 초평면 신통리 ‘용동마을’과 덕산면 용몽리 용소(龍沼)마을이 있다.

초평호의 동쪽에는 두 마리 용이 승천한 용정리가 있다. 동남쪽에는 용의 터전인 용기리 용전마을이 자립하고 있다. 남쪽과 남서쪽으로는 용의 꼬리 지형을 한 평사리 용미촌, 소두머니의 동룡대와 서룡대가 자리한다. 또 용이 강을 건너는 형세인 도룡골도 있다.

다섯마리 용이 나르샤

구전으로 전해온 설화에 따르면 초평호 인근 지역에서 하늘로 승천한 용은 다섯 마리다. 초평호를 기준으로 북쪽 방향에 위치해 있는 초평면 신통리에는 ‘용동마을’이 자리잡고 있다. 용동마을은 마을 입구에서 용이 등천(登天)했다고 해 붙여진 이름이다. 혹은 마을 뒷산이 용의 형세를 하고 있어서 용동마을이라고도 불린다.

용동마을에는 ‘용님이고개’와 ‘큰용님이 고개’가 있다. ‘진천의구비문학’에 따르면 용님이고개는 ‘용너미’란 말해서 유래했다. 바로 이 융너미고개가 용이 승천한 장소로 추정된다. 덕산면 용몽리 용소마을에서도 용이 승천했다는 전설이 전해진다.

초평호 동쪽에 위치한 초평면 용정리에는 두 마리 용이 하늘로 승천한 전설이 전해온다. 옛날 한 할머니가 이곳에 와서 하룻밤을 기거했다. 그런데 꿈속에서 백발 노인이 나타나 “이곳을 떠나면 안될 것이다. 이곳이야 말로 네가 부귀영화를 누릴 수 있다”고 말했다.

이어 꿈속에서 할머니가 어리둥절 하고 있는 데 갑자기 천둥과 번개가 치더니 두 마리의 용이 하늘로 승천했다. 이후 풍우가 순조롭고 매년 풍년이 들어 마을 주민들은 용이 승천한 그곳에 정자를 짓고 용을 기렸다. 용을 기리던 정자가 있다고 해서 용정리가 됐다.

초평호 동남쪽으로 용기리가 자리하고 있다. 용기리(龍基里 )에는 용전(龍田)마을이 있다. 이름에서 알 수 있듯 이곳 지형이 ‘용의 터전’ 이라해서 용전마을이 됐다. 용기리 옆마을에 용산리(龍山里)가 있다. 용산리에서 가장 으뜸으로 치는 마을이 용대(龍垈)인데, 용이 터를 잡고 하늘로 승천했다는 전설을 품고 있다.

용이 강을 건너간 곳도 있다. 옛 문백초등학교 은탄분교에서 동쪽 지점에 도룡골이라는 마을이 있다. 이곳 지형은 용이 강을 건너는 형세다. 초평호의 남쪽인 문백면 평산리 평사마을 인근에는 용미촌이 있다. 바로 용의 꼬리에 해당한다.

진천문화원이 발간한 ‘내고장문화가꾸기’ 명승과 경관 편에서 ‘용미촌’ 지역을 용의 꼬리 지역이라고 설명한다. 이에 따르면 용미천은 평사마을 북쪽에 주천, 가리천, 세금천 등 세 하천이 합친 곳에 있는데 물을 따라 구불구불한 모습은 마치 용이 꿈틀거리는 것과 같다. 중간은 용의 허리이고 아래는 용의 꼬리이다

이를 종합해 보면 멀리 음성 함박산에서 초평 두타산, 태봉산으로 이어지는 한남금북정맥을 따라 용의 이야기가 흘러 나온다. 농다리 인근 용바위를 중심으로 두 마리의 용이 얼굴을 맞대고 있다.

초평호의 청룡은 21세기에 용바위에 위에 새롭게 자태를 드러냈다.

용은 신비롭고 상서로운 존재다. 황제나 왕 같은 절대권력을 상징하기도 하고 비와 구름을 다스리는 신령을 가지고 있다. ‘역린’ 처럼 절대자나 민중의 분노를 가리키기도 한다.

상서로운 기운은 새로운 사람에 대한 열망으로 이어진다. 예로부터 “용의 기운이 서린 곳에 큰 인물이 나온다”고 했다. 진천은 용의 기운이 서린곳이다.

(다음편 '용이 되지 못한 이심이 이야기'편으로 이어집니다.)

※ 이 기사는 지역신문발전위원회 기금을 지원받아 작성된 기사입니다.