오즈 야스지로 감독…가족극 통해 일본인의 미묘한 감정 변화 포착

영화로 말하는 세상

윤정용 영화평론가

‘일본영화의 아버지’라 불리는 오즈 야스지로는 수많은 후배 영화감독들과 영화학도들에게 풍부한 영감을 불어넣어주었다. 예컨대 대만의 영화감독 허우 샤오시엔의 <카페 뤼미에르>(2003)는 오즈 야스지로의 탄생 100주년을 기념해 만들어졌고 영화 기법 면에서 이 영화는 오즈 야스지로의 영화와 많은 접점을 갖고 있다.

오즈 야시지로 영화 세계는 앵글을 마룻바닥에 고정시켜 놓고 거리를 둔 채 인물들을 담담하게 들여다보는 촬영방식인 ‘다다미숏’으로 표상된다. 일본 소시민의 감성을 담아낸 그의 미학적 카메라는 일본영화의 전통, 더 나아가 일본문화를 담아낸다. 즉 역사의 물줄기를 바꾸는 거대담론보다는 주위의 평범한 소시민의 일상을 세밀하게 묘파하는 오즈 야스지로의 카메라 미학은 일본의 ‘사소설’ 전통과 함께 일본문화의 정수라 할 수 있다. 그가 평생을 통해 구현한 영화세계는 일본 소시민의 ‘가족’ 간의 따뜻한 정이 피어나는 갈등과 화해의 풍속으로 수렴된다.

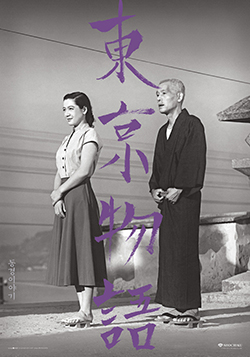

오즈 야스지로의 <동경이야기>(1953)는 세계영화사에서 최고의 걸작 중 하나로 꼽힌다. 예컨대 <동경이야기>는 2012년 『사이트 앤 사운드』라는 영화 잡지에서 영화감독들이 꼽은 최고의 영화로 선정되었다. 가장 일본적인 영화를 추구한 오즈 야스지로의 영상미학은 현재 일본영화의 뉴웨이브 시대를 이끄는 원동력이 된 것은 물론이거니와 빔 벤더스와 안드레이 타르코프스키 등 후대 영화작가들에게도 큰 영향을 끼쳤다.

삶의 아이러니 보여준 작품

<동경이야기>는 노인의 소외문제와 급속히 해체되어 가는 가족을 조용히 응시하면서 담담한 영상으로 그려낸다. 오즈 야스지로 감독은 세대 간의 갈등에 주목하면서도 균형 잡힌 시각적 스타일로 삶의 아이러니를 사소한 일상에서 추출해낸다. 그의 절제된 영화공간과 영화미학은 그 누구도 따라올 수 없을 정도로 독특하다. 정적인 카메라는 고요히 강이 흐르듯 주인공들의 내면을 따라갈 뿐이고, 언제나 똑같은 ‘가족극’(domestic drama)의 구조 속에서 일본인의 미묘한 감정 변화를 예리하게 포착한다. 서구 영화의 고전적 영화촬영 방식인 ‘180도 화면 나누기’는 그의 영화에서 완전히 무시되며, 영화 속 인물들은 마치 풍경 가운데 놓인 하나의 사물처럼 다루어진다. 어느 평론가의 말을 빌리자면, “그 속에서 그의 영화가 이루어낸 윤곽은 형식과 내용의 반복과 차이를 통한 끝없는 원형의 재현이다.”

특히 영화 속 마지막 장면에서 아내가 죽고 홀로된 수기치는 텅 빈 집에 남아 바다를 바라보며 “오늘도 날씨가 덥겠군”이라고 혼자 읊조린다. 감독은 이 장면을 통해 생로병사라는 삶에 행로에 마주하는 인간의 태도를 보여준다. 궁극적으로 감독은 홀로 남은 수기치를 통해 “그래도 삶은 지속된다”는 격언을 일깨워준다. 오즈 야스지로의 영화에서 슬픔은 절망 또는 고독으로 나아가지 않고 시간을 통해 무화된다.

해외영화제에서 먼저 주목 받아

오즈 야스지로가 일본영화의 아버지라면 미조구치 겐지는 일본영화의 어머니라 할 수 있다. 하지만 여기에서 ‘아버지’와 ‘어머니’라는 은유는 중요하지 않다. 이 수사의 방점은 오즈 야스지로와 미조구치 겐지가 일본 영화에 끼친 영향이 깊고 넓다는 사실에 있다. 미조구치 겐지는 미국의 존 포드에 비견될 정도로 대중성과 예술성을 겸비해 가장 일본적인 영화감독으로 추앙받는다. 간략하게 둘의 스타일을 비교하자면, 오즈 야스지로가 일본문화의 전통에 천착했던 것에 반해, 미조구치 겐지는 유려한 카메라 워크로 현대적인 스타일을 창조했다. 특히 미조구치 겐지의 일명 ‘원 신, 원 숏’(one scene, one shot)이라는 카메라 워크는 그의 영화적 스타일을 표상한다.

미조구치 겐지의 가장 대표작은 역시 <우게츠 이야기>(1953)다. 그는 이 작품을 통해 베니스영화제에서 은사자상과 이탈리아 비평가상을 수상함으로써 세계적인 감독으로 자리매김하게 된다. 사실 이 작품은 처음부터 세계영화제 수상을 목적으로 제작되었다. 즉 그보다 후배인 구로사와 아키라가 세계 영화제에서 주목을 받자 미조구치 겐지 역시 세계영화제에서 주목을 받기 위해 이 작품을 만들었다고 전해진다.

그러나 이 작품은 그런 목적성을 넘어 형식, 주제, 스타일 면에서 빼어난 양식을 선보인다. 즉 미조구치 겐지 감독만의 독특한 미학적 스타일, 즉 한 장면은 여러 세부 장면으로 나누지 않고 길게 이어가는 ‘롱테이크’와 ‘트래킹’ 촬영, 관조적인 거리두기, 움직임과 멈춤을 반복하는 유려한 영상, 지독할 정도로 정확하게 포착된 초점과 같은 탁월한 카메라 워크는 미조구치 겐지 영화 세계의 진수를 선보인다.

<우게츠 이야기>는 일본의 고전 괴담 작가 우에다 아키나리의 소설 『아사지의 여인숙』과 『욕망의 뱀』을 각색한 작품이다. <우게츠 이야기>는 시간적으로 16세를 배경으로 하고 있지만, 제2차 세계대전 전후의 피폐해진 일본의 사회상을 잘 보여준다.

오즈 야스지로와 미조구치 겐지는 공교롭게도 생몰연대도 거의 비슷하고 영화감독으로서의 전성기도 비슷했다. 영화적 소재도 크게 다르지 않다. 후반기에 구로사와 아키라가 서구 영화에 관심을 가졌던 것과는 달리 오즈 야스지로와 미조구치 겐지는 일본영화에 천착했다. 그러나 같은 시대를 살았음에도 불구하고 시대를 향한 둘의 시선은 달랐다. 즉 오즈 야스지로가 일본 소시민의 일상을 담담하고 따뜻하게 그려냈다면, 미조구치 겐지는 산업화로 인해 희생당하는 여성들의 신산한 삶을 안타깝게 바라보았다.