‘시간을 잃어버린 마을 수동’2

박갑순할머니가 수동으로 이사를 온 것은 1965년 무렵이다. 당시 50대 초반이던 남편 고 김기훈옹이 중병을 앓아 병원에서 수술을 권유했지만 돈이 없어 발만 동동 구를 때, 용한 점쟁이가 ‘좋은 방위로 이사를 가야 명줄을 이을 수 있다’고 점괘를 내려 지금의 집을 3만5000원에 구입해 이사를 왔다는 것이다.

“남편이 병을 얻게 된 것은 홧병에 가까웠다”는 것이 할머니의 설명이다.

충북 도내 시·군에서 행정공무원으로 근무했던 남편이 제원군에서 금성면장을 지낼 당시, 1962년 5.16군사쿠데타가 일어났고 행정에 참여한 군인들이 군수에게까지 반말을 쓰며 거들먹거리는 것을 참지 못해 사표를 던진 뒤 하는 일 마다 풀리지 않아 속병을 얻었다는 것이다.

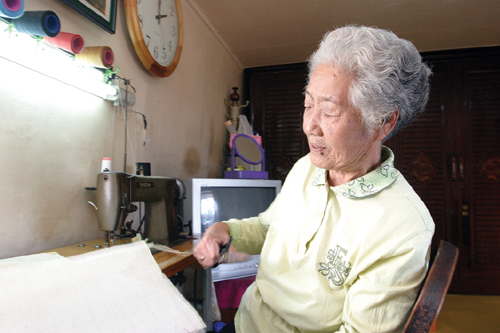

할머니는 직장을 잃고 병까지 얻은 남편을 대신해 한복 삯바느질로 생계를 꾸리기 시작했다. 지금도 낡은 전동 부라더미싱이 안방 한구석을 차지하고 있지만 발로 구르는 구형 재봉틀 석 대가 박 할머니를 거쳐갔다.

94살에 돌아가신 시어머니가 중풍으로 쓰러져 7년을 누워있었는데 대소변을 다 받아내는 등 기꺼이 병수발을 해 청주시에서 주는 효부상을 받기도 했다.

“그래도 이 집으로 이사와서 남편이 35년을 더 살았어.” 할머니는 오랜 삯바느질로 고통스러운 요통과 다리 신경통을 얻었지만, 점괘가 들어맞았다는 안도감에 지금도 느꺼워하고 있었다.

“한참 잘 나갈 때는 잠도 못자고 일했어. 그냥도 주문이 들어오고 한복집에 납품도 해야 했거든.”

4~5년 전부터 할머니는 한복 대신 수의를 깁고 있다. 신경통도 신경통이지만 이제는 눈이 어두워 곱고 섬세한 바느질은 어렵기 때문이다. 1년 전부터는 수의 제작도 힘에 부치는 작업이다. 예전에는 하루에 한 벌은 만들었는데 지금은 하루 반이 꼬박 걸린다고 한다.

| ||

“받침을 몰라서 다니는데 맨날 ‘가갸거겨’만 해서 재미없어!” 그렇지만 한글반 초대 반장을 역임했다는 할머니의 표정은 10대 소녀처럼 마냥 즐거워 보였다.

이재표 기자

gajadia@naver.com