묶음기사

오랫동안 달력 없이 지냈다. 날짜는 지난겨울 어디쯤에 멈춰 있는 것 같다. 집에 갇힌 일상은 소란과 정적이 섞여 있다. 정신없이 지루하다는 표현이 맞을까. 세상의 소란은 어찌할 수 없어도 나의 정적만큼은 마냥 흘려보내고 싶지 않았다. 조지 오웰의 소설 “1984”의 첫 장을 펼쳤다.

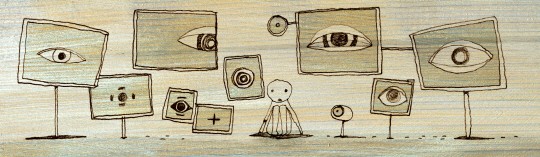

주인공 윈스턴 스미스가 살고 있는 오세아니아는 영구적인 전쟁을 꾀하는 나라이다. 누가 어디를 가는지, 무슨 생각을 하는지 어떤 감정을 느끼는지 텔레스크린을 통해 빅브라더가 감시한다. 어디에도 없지만 어디서나 국민을 지켜보는 빅브라더는 개인의 내밀한 사고와 자연스러운 본능까지 통제 할 수 있는 전지전능한 신과 같다. 조지 오웰의 소설 “1984”가 그린 미래는 한 마디로 숨 막히는 세상이다. 육체적 자유는 물론이고 개인의 사고나 감정까지도 지배하니 말이다. 1948년 작품을 쓸 당시, 조지 오웰은 단지 미래에 대한 공상을 이야기 했을 뿐이다. 하지만 2020년 오늘날이라면 충분히 가능하지 않은가.

우리 일상의 흔적은 원하든 원치 않든 간에 기지국과 서버, 데이터베이스 곳곳에 남아 있다고 한다. 스마트폰 사용과 컴퓨터 접속 이력, CCTV 확인, 카드 결제 정보만으로도 개인의 동선 파악은 일도 아니라는 것이다. 코로나19 확진자의 이동 경로를 실시간으로 확인할 수 있다는 현실이 안심되는 것만은 아니다. 왠지 섬뜩하게 느껴질 때도 있었다. 바이러스 시대의 빅브라더가 항시 자신을 지켜본다는 생각만 해도 불쾌하고 불안할 수밖에 없다. 실제로 확진자의 공개된 일상은 일면식 없는 사람들의 온갖 억측과 비난의 빌미가 되기도 하였다.

나의 생각, 감정까지 감시당하고 있는 것은 아닌가하는 걱정까지 해 보게 되었다. 과학 기술의 발전이 인간의 안전과 행복을 보장하는 역할과 동시에 비인간화를 조장하는 도구가 될 수도 있다는 사실은 “1984”로 보여준 조지 오웰의 예언과 딱 맞아 떨어졌다.

바른 사고를 할 수 없게 과거를 조작하고 옳은 말이 새어나올 틈 없이 일상을 감시하는 “1984”의 사회는 세상 어디에도 존재하지 않아야 한다. 한 사회의 건강한 담론과 비판 기능이 사라졌을 때 그 사회가 얼마나 끔찍해질 수 있는지를 너무나 잘 보여준다. “1984”가 단순히 미래에 대한 부정적 생각만을 불러일으키기 위해 쓰여 진 책은 아닌 모양이다. 우려를 차근하게 파내려가다 보면 깊은 사고의 지점에 도달하게도 하였다.

좋은 사회는 어떤 모습일까. 좋은 사회를 만들기 위해 내가 갖추어야 할 조건은 무엇일까. “1984”가 제시하는 나쁜 사회의 면면을 뒤집어 보면 이상적인 사회의 밑그림이 그려지지 않을까 하는 고민에 빠져 들었다,

지난겨울부터 지독한 바이러스의 공포에 일상뿐 아니라 사고마저 마비된 혼란의 연속이다. 걷잡을 수 없이 벌어지는 위기 상황에 망연했던 순간도 있었다. 그때마다 진실과 거짓을 가려내기에 역부족이었고 의심과 불안에 시달렸다. 덮어놓고 좋다는 것을 맹신하고 나쁘다는 것을 혐오하느라 거친 말이 오간 적도 많았다. 편견의 날을 세우던 우리의 모습 어딘가는 수동적이고 폐쇄적인 “1984”속 국민과 닮아있지 않았나 싶다.

조지 오웰의 음울한 상상이 현실이 될 수도 있었다. 감시와 통제를 정당화 할 빅브라더가 바이러스보다 빨리 확산될 가능성은 얼마든지 충분했으니 말이다. 어쩌면 오늘날이 “1984”의 잔인한 시절보다 우리의 의식과 각성이 더 많이 요구되는 때일지도 모른다.

외부 출입을 위해서는 이제 신분확인과 발열 체크는 필수이다. 21세기형 텔레스크린을 통과하는 것처럼 이제는 자발적으로 개인 정보를 공유해야 하는 상황에까지 이르렀다. 개인의 자유와 공공의 안전 사이의 균형이 잘 이루어지는 사회를 꿈꾸게 된다. 위기 상황에 합당한 조치와 투명한 정보 공개를 원칙으로 하는 사회에서 개개인의 이성적인 사고와 자율적인 참여가 더해진다면 가장 이상적이지 않을까. 상호간의 이해와 협조로 자유를 누리는 삶이 보장될 때 바이러스는 두려움의 권력을 휘두를 수 없을 거라는 확신이 생겼다.

빅브라더의 갑갑한 울타리에 갇히길 원하지 않는다. 나 또한 2020년의 윈스턴이 되고 싶지 않다. 바이러스에 겁먹지 않고, 도래한 빅브라더 시대에 주눅 들지 않기 위해 움츠러든 내면 의식을 일으켜야 한다는 생각이 나의 정적을 뒤흔들었다. 자연스럽게 계절은 지나가고 풍경이 변하듯 정해진 일상이란 없을 것이다. 위기 상황을 헤치고 나갈 힘이 내 안에 존재한다는 믿음과 다가오는 변화에 응할 용기가 필요한 시점임을 “1984”를 거꾸로 읽으며 깨달았다.