묶음기사

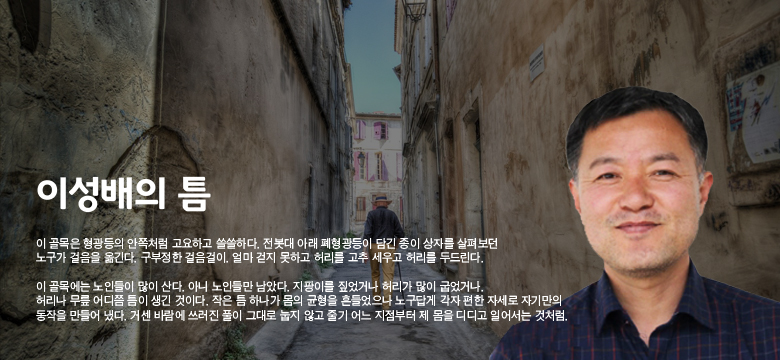

이 골목은 형광등의 안쪽처럼 고요하고 쓸쓸하다. 전봇대 아래 폐형광등이 담긴 종이 상자를 살펴보던 노구가 걸음을 옮긴다. 구부정한 걸음걸이. 얼마 걷지 못하고 허리를 고추 세우고 허리를 두드린다.

이 골목에는 노인들이 많이 산다. 아니 노인들만 남았다. 지팡이를 짚었거나 허리가 많이 굽었거나. 허리나 무릎 어디쯤 틈이 생긴 것이다. 작은 틈 하나가 몸의 균형을 흔들었으나 노구답게 각자 편한 자세로 자기만의 동작을 만들어 냈다. 거센 바람에 쓰러진 풀이 그대로 눕지 않고 줄기 어느 지점부터 제 몸을 디디고 일어서는 것처럼.

파란 대문집 노인은 자주색 커다란 모란꽃을 닮았고 빨간 벽돌집 노인은 노란 양지꽃, 철물점 뒷집에 사는 노인은 조금 쓸쓸한 꽃며느리밥풀을 닮았다. 노인들의 몸이나 자주 입는 옷, 말투나 인상 때문에 떠오른 생각이지만 수술만은 모두 뽀글뽀글해서 어지간한 바람에도 끄떡없다. 싸고 오래간다는 이 골목 청실홍실 머리방 주인의 솜씨다.

삐걱삐걱 찌걱찌걱 어느새 몸과 생활은 온통 틈이다. “그러마.” 하고 한 번 약속을 해주지 않은 야속한 삶이여, 언제 한 번 다리 펴고 부른 배를 두드리며 콧노래를 부른 적 있었던가.

모든 궁리가 먹거리였을 때는 서러웠을 것이다. 산으로 들로 나물을 뜯으러 다니고 깃발을 세우고 부역에 나가고 나라에서 하라는 대로 정해진 씨앗을 뿌리고 ‘덮어놓고 낳다 보면 거지꼴을 못 면 한다’ 는 등 수많은 구호에 삶을 제공한 시절을 살았을 골목의 노구들.

시대는 상의 없이 빠르게 변했고 바뀐 세상은 노인들에게 불친절했다. 전국 도시로 흩어진 자식들은 바빴고 어떻게 세상을 살아가는지 자세히 설명해 주지 않았다. 밥상머리에서는 조용히 밥을 먹는 것이 예의라고 가르쳤으니 자식들은 바르게 자란 것이기는 하다.

꽃이 서글픈 것은 선거 때이다. 거의 평생 모든 궁리가 먹을 것이었던 시절을 살았는데 갑자기 선택하라고 한다. 옳고 그름을 생각할 겨를없이 국가가 가르키는 방향을 벗어나지 않고 죽을힘을 다했는데 혹시 그 시절이 나쁜 시절 아니었냐는 불편한 말도 들린다.

땀에 전 옷을 벗지도 못한 채 밥상을 차려 식구들이 배불리 먹는 모습을 보고 흰 웃음을 지었던 지난날을 부정한다면 노구들의 삶은 어디서 흔적을 찾아야 할까. 어떻게든 먹이고 학교에 보냈더니 과거를 청산해야 한다는 말을 한다. 어머니는 몇 번 찍으라고 전화까지 한다.

온종일 드라마처럼 방송되는 뉴스를 보고 있자니 세상이 제 맘대로다. 예전에는 무슨 종자를 심어라, 아이를 몇 낳아라, 쥐를 잡고 혼식을 하자며 친절했던 나라가 무슨 설명이 없다. 가끔 자식들과 손자들이 와도 각자 스마트폰을 손에 쥐고 낄낄거리기만 할 뿐 재미있는 이야기가 있으니 들어보라고 말하지 않는다.

이 골목 노인들은 남이 버린 그릇 하나 그냥 지나치지 않는다. 꽃을 심기에 적당하면 가져다가 흙을 담고 꽃을 심고 자식들이 쓸모없다며 가져온 화분에는 고추나 상추를 심는다. 집집마다 대문 옆에 푸성귀가 자라고 옥상으로 올라가는 낡은 계단에도 방울토마토나 가지를 심은 양철통이나 커다란 통이 놓여있다.

“이 골목 노구들은 배고팠으나 한 번도 꽃 아닌 적이 없었다.”

어쩔 수 없이 사람이 궁리가 될 때는 외롭고 쓸쓸하다. 모퉁이에서 잠시 마주쳤던 두 노구가 오후 네 시 형광등처럼 긴 골목을 걸어간다. 잠시 멈춰 인사를 하거나 안부를 물을 때 아침 해를 받은 것처럼 환해지는 것을 본 적 있는가? 우린 언제 구부러진 줄기를 다시 펴고 죽을힘을 다해 푸른 숨을 쉬다가 이만하면 되었다 싶은 마지막 지점에 색색의 꽃을 피우고 있는 삶에게 다가가 자세히 오래 바라본 적이 있었는가? 이 골목에는 사시사철 꽃 천지다.