신준수 충북숲해설가협회 회원

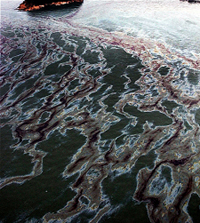

사고 9일째 되는 날이였고, 이미 많은 자원봉사자들이 다녀 간 뒤였습니다. 그럼에도 불구하고 밀물과 함께 밀려드는 타르덩이들과 기름을 뒤집어 쓴 자갈들, 바위틈새에 고여 있는 원유는 사태의 심각성을 그대로 보여주고 있었습니다.

제일 피해가 심한 것으로 알려진 만리포 주변은 많은 봉사자들의 덕분에 외적으로는 놀라울 정도로 복구되고 있는 상태라고 합니다. 그러나 우리 일행이 도착한 곳은 비포장 해변가를 한참 달려야 했고, 몇 년 전만해도 민간인 통제구역이였던 곳으로 봉사자도 많지않았습니다. 멀리 보이는 바다는 파도와 모래가 아름다운 해안선을 이루고 있어 대재앙이란 말이 실감나지 않을 만큼 고요했습니다. 방재 복을 입은 사람들은 마치 하얀 백로나 왜가리가 먹이를 찾아 분주히 움직이는 것 같았습니다.

바위와 자갈에 붙은 타르덩이와 기름을 닦고, 삽으로 백사장의 타르덩이를 걷어내고, 집체만한 바위도 걸레로 닦았습니다. 그야말로 표도 안 나는 작업이었습니다. 마스크를 썼음에도 휘발성 냄새는 코를 찌르고, 매tm껍고 두통을 호소하는 사람도 있었습니다.

기름을 뒤집어쓰고 꼬물거리는 게가 보였습니다. 혹시나 하고 손을 대었더니 순간 집게발을 쳐들고 위협을 주었습니다. 사태의 심각성을 모를 리 없는 게의 본능적 행동에 마음이 고요하였습니다. 말라죽은 불가사리는 검게탄 어민의 심정을 대변이라도 하듯 나뒹굴고 있었습니다.

쉬는 시간도 잊은 채 닦고, 나르고, 걷어내고 했지만 돌아올 즈음해 우리 팀이 작업한 자리를 돌아보니 너무나 작은 일부였습니다. 그러나 흐뭇했습니다. 뿌듯하기도 했습니다. 전국에서 몰려온 봉사자들의 눈빛에서 희망이 보이기도 했습니다.

작지만 내가 닦고 간 자리, 밤이면 또 파도가 밀려와 다시 기름으로 온통 덮어놓고 가겠지만, 내일이면 또 누군가 와서 오늘 우리들이 한 것처럼 또 닦고 닦으며 사랑을 남겨두고 갈 것이란 생각을 했습니다. 기름 덩이 속에서도 꼬물거리는 생명체가 이 다음 다시 이곳을 찾을 그 날엔 이곳 구름포에 많은 생명체들이 예전처럼 그러하기를 소원해 봅니다.

세상에서 가장 낮은 이름 '바다'. 세상의 모든 물을 다 받아들일 수 있다하여 붙여진 이름. '바다' 앞에서 우리 몸이 물이고, 또한 물이 생명의 근원인데 그동안 사람들이 물을 너무 자학하진 않았던가 반성해봅니다.