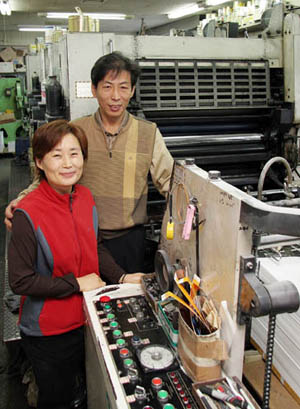

“눈빛만 봐도 서로 할 일을 압니다”

| ||

“어려운 일도 아니건만 맞아가면서 일을 배웠다”며 당시를 회상하는 정씨는 손재주가 비상해 시다(일본말-견습공) 생활을 거쳐 기계수리에 이르기까지 ‘끼’를 발휘하며 인쇄공으로 성장했다.

청주와 인연이 시작된 것은 상진인쇄에서 쓰던 중고 인쇄기계를 청주 문봉사에 팔았는데, 기계에 이상이 생기자 이를 고쳐주려 내려왔다가 문봉사 대표인 고성석(61) 사장의 간곡한 부탁으로 1979년 청주에 눌러앉게 된 것이다.

문씨는 10년 동안 문봉사에서 일하며 부기장, 기장 등 인쇄노동자로서 최고의 위치에 오른다. 문씨는 또 문봉사 재직 시절 평생의 반려자를 만나는데, 당시 청타(문자제판에서 문자를 타이프라이터로 전용 용지에 인쇄하는 일)를 하던 김홍순(45)씨를 만나 1985년 부부가 된 것이다.

두 사람은 결혼 후 청주시 사직동에 신방을 차렸는데, 재택근무를 했던 부인 김씨는 새벽 4시 용화사 범종이 울리는 소리를 듣고서야 잠자리에 들 정도로 근면하게 남편 정씨를 도왔다. 두 사람은 1989년 결혼 4년만에 전세금을 빼서 청주시 수동에 살림방이 붙어있는 점포를 얻고 국민인쇄의 문을 연다.

엿새를 지새운 성실함으로 승부

국민인쇄가 IMF라는 파고를 넘어서 오히려 성장할 수 있었던 것은 두 부부가 그야말로 ‘올라운드 플레이어’로 일해왔기 때문이다. 인쇄소를 개업하면서부터 부인 김씨는 남편 정씨가 하는 일에 보조역할을 하며 정씨가 없어도 인쇄기를 돌릴 수 있을 정도로 숙련된 기술을 익혀왔다.

“부인이 도와줘서 앞서갈 수 있었고, 이제는 눈빛만 봐도 서로 안다”는 것이 정씨의 설명이다.

정씨는 “그동안 경기가 안좋아도 누구를 해고할 일도 없었다”며 “기계를 고치는 것도 손수하기 때문에 출장비만 30만원에 이르는 거액의 수리비도 절약할 수 있었다”고 말했다. 혼자힘으로 수리가 불가능하면 할 수 없이 수리공을 부르지만 고치는 과정을 유심히 관찰한 뒤 다음에는 절대 부르지 않는 것이 그 비결이다.

정씨는 “초창기에는 새벽기도를 가는 사람들이 밤새도록 불이 켜져있던 정씨의 작업장을 들여다 보며 ‘이집은 밤새워서 일하냐’고 물어볼 정도 였다”며 “그 것이 곧 광고효과로 작용한 것 같다”고 분석했다.

정씨가 말하는 최고 기록은 인쇄소에 붙어있는 살림방에도 들어가지 않고 졸아가면서 엿새 동안 인쇄기를 돌린 것이다. 선거 인쇄물이 유난히 많았던 1990년대 중반까지의 얘기다. 지금은 지속되는 경제난에다 경쟁업체도 늘어났고 상대적으로 물량이 줄어든 측면도 있어 예전만 같지 않다.

여기에다 기계가 좋아져서 하루 할 일을 한나절에 하게 된 것도 예전 보다 여유를 갖게 만들었다. 정씨의 기계는 한 시간에 1만2000장을 토해내는 2절짜리 오프셋 매엽기로 5년 전에 2억4000만원을 주고 구매한 일제 미쯔비시 인쇄기다.

섬세함 필요한 카탈로그 인쇄 강점

정씨는 근면, 성실함과 함께 잉크를 섞는 탁월한 색감으로 승부를 걸어왔다.

“인쇄는 무엇보다 색감이 중요하고 색감은 3원색 가운데 청·적(靑·赤)이 좌우한다”는 것이 정씨의 지론이다. 정씨가 주로 취급하는 품목은 작업에 있어 무엇보다도 섬세함이 필요한 카탈로그 인쇄다. 카탈로그 인쇄는 광고지 인쇄와 달리 주문자들의 성질에 맞춰서 색감과 농담을 조절해 가며 인쇄를 해야한다.

정씨는 “사람마다 짙은 인쇄를 좋아하는 사람이 있고 엷은 것을 좋아하는 사람이 있다”며 “좋아하는 성향을 파악했다가 기호에 맞춰주는 것이 중요하다”고 강조했다. 이처럼 맞춤형 인쇄로 승부를 걸다 보니 이제는 입소문을 듣고 오는 사람들과 단골 만으로도 수지를 맞출 수 있게 됐다.

인쇄소 문을 열면 바로 정씨의 집 대문이다. 청주에서는 누구나 알만한 기업체를 운영하던 김 모씨가 살던 집을 4년 전에 구입한 것이다. 인쇄소에 딸린 단칸방에서 시작해 그가 일군 성공신화는 멀리 있지 않다.

정씨는 부부가 함께 땀흘려 일군 보금자리에서 청주교육대학에 다니는 큰 딸과 고교생 둘째 딸, 초등학교 4학년인 막내 아들과 함께 아름다운 인생의 후반전을 준비하고 있다.

이재표 기자

gajadia@naver.com