큰나라의 큰문제, 작은 나라의 큰문제.

| ||

지난 여름 미국 내에서 마이클 무어 감독의 '화씨 911'이 개봉하면서 많은 여론과 관객들은 부시와 보수세력에 대한 조롱을 아끼지 않았음에도 불구하고 전쟁이나 테러에 대한 공포심리는 새로운 정권에 대한 불안감을 여실히 드러냈던 선거의 모습 같다.

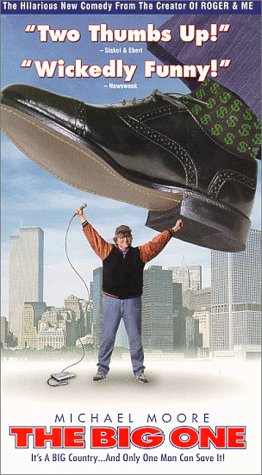

화씨911을 통해 국내에 널리 알려진 마이클 무어 감독의 통쾌한 조롱은 그리 낯선 것이 아니다. 80년대 후반 <로저와 나>를 시작으로 <캐나다 베이컨> , <빅원 The Big One152>, <볼링 포 콜럼바인>을 거쳐 최근작 <화씨 91154>로 이어지는 그의 작품들은, 기존 보수적 기득권층에 대한 신랄한 비판을 서슴지 않는 다양한 다큐멘터리 작품을 뿜어내는 걸출한 작가를 만들어 내기에 충분하다.

오늘 소개하고자 하는 영화는 그의 1997년작 <빅원 The Big One>이다.

이 작품은 마이클 무어가 자신의 저서 <감량경영 Downsize This>을 출간하고, 출판사의 요청으로 미국 47개 다양한 도시들을 돌며 순회강연을 하는 그의 모습을 담은 다큐멘터리이다.

이 안에서 무어는 대량해고로 인해 고통 받고 있는 노동자들이나, 노조를 준비하는 사람들을 만나고, 그 도시에 있는 거대 기업들을 찾아가 그들의 위선을 냉소적으로 비꼬는 그의 유머를 담아 낸다.

기업들은 현지의 노동력을 해고하고, 시간당 40센트로 10대소녀의 노동력을 얻어 낼 수 있는 인도네시아 같은 개발도상국가로 자기업의 공장을 이전해버린다.

여기서 아이러니한 사실은 그 같은 일이 가능하게 된 것은 노동자들이 열심히 일했기 때문이라는 결론에서 나왔다는 점이다. 노동자들이 불평 없이 열심히 일함으로 인해 기업은 더 많은 이윤을 얻을 수 있었고 이로 인해 원금 회수가 더 빨라졌으며 그 이윤을 이용해 해외에 새로운 공장을 만들어 낼 수 있게 됨으로써 이로 인해 원래 있던 공장의 노동자들은 초토화되어 버리고 마는 것이다.

또한 국가가 사회복지예산보다 더 많은 돈을 기업들에게 지원해 줌으로써 기업들은 해외에 더 많은 광고를 쏟아 붇고 이것에서 오는 이윤을 통해 해외로 기술공장을 이전해버리고..

이런 과정이 반복되면서 사람들은 일자리며 경제적 실권을 잃어버리고, 반대로 기업은 더 많은 이윤을 얻게 되는 악순환이 유지될 수 있는 것이다.

‘빅원’이라는 제목은 그가 순회강연중 라디오 프로에 초대되면서 나온 말이다. 미국은 나라이름이며 상징들이 너무 따분하다며 나라의 상징인 대머리 독수리를 실제로 본 적 있느냐 거의 없을 것이다, 나라 이름은 또 어떻냐 하고 농담을 던진다.

영국을 예로 들며

“대영제국이라는 말은 대단한 광고효과를 지닌 말이다. 사실 영국은 별반 대단하지 않다. 그저 작은 섬나라에 불과하다. 미합중국은 또 뭐냐, 그저 다 섞여 있다는 말 아니냐, 미국도 이름을 바꿔야 한다. 어디서 왔냐고 물으면 ‘빅원The Big One’ 즉 ‘큰나라’에서 왔다고 말해라” 하면서 은근히 자국을 비꼬고 있다. 덩치만 커져버린, 그러나 그 안에서 더 큰 고통을 받고 있는 노동자가 있음을 무어는 알고 있다.

무어는 이런 답답한 미국내의 현실을 심각한 토론이 아닌 매우 유쾌한 방식으로 고발하고 있다. 자못 진지한 척 또는 박식한 척 사회문제를 심각하게 풀어내는 것이 아닌, 솔직한 강연의 모습이나 만면에 웃음을 띤 체 기업에 찾아가 비꼬아대는 그의 유머러스한 냉소는 보는 내내 우리의 뒷덜미를 시원하게 만들어 주고 있다.

신문이며 방송에서는 연일 청년실업에 대한 한탄을 쏟아 붇고, 각계의 노조들에 대한 파업소식이나 그로 인한 분란이 끊이지 않는 요즘의 우리나라의 모습도 이것과 별반 다르지 않은 것 같다.

각 기업들이나 요사이 불거진 공무원노조의 문제들은 단순한 밥그릇 싸움만은 아니다. 우리가 이 영화에서 볼 수 있듯이 기업의 발전이 노동자와 국가의 발전과 직결되는 것만은 아닌 것이다.

이것은 우리의 삶 어디서나 쉽게 찾아볼 수 있다. 기업이 더 많은 이윤을 얻게 되었다고 어디 노동자가 거기에 밥숟갈 한번 뜰 수 있는 여건이 있느냐 하면 그것도 아니라는 얘기다.

노블리스 오블리제(noblesse oblige)라는 말이 있다. 불어에서 파생된 이 말은 사전적 의미로 ‘고귀한 신분에 따른 윤리적 의무’라는 대략적인 의미로 파악할 수 있는데, 자신들이 사회의 기득권층으로써 뭔가를 누리고 있다면 그것을 다시 사회에 환원해야 할 의무를 가져야 한다는 의미다.

이 말뜻을 영화 속 기업들은 깡그리 무시해 버리고 있는 것이다.

‘환원’은 없다. 그저 자신의 ‘이윤’만이 존재한다. 마이클 무어의 말마따나 그것은 ‘미친짓’ 이다.

기득권층이 아닌 소시민으로써, 힘없는 노동자로써 <빅 원The Big One>은 시종일관 바라보고 있는 내게, 그리고 우리에게 통쾌한 웃음을 안겨주며 잠시나마 시원한 대리만족을 주기에 충분한 영화라고 본다.

그 웃음이 끝나는 시점에서 시작되는 우리의 노동현실에 대한 한숨은 다시금 시작되어야 할 우리의 과제일 테지만 말이다.