이민자·장애인 등 사회적 약자에게 먼저 다가가는 도서관

국민들은 제한없이 지역·대학·특별·연구소도서관 이용 가능

윤송현의 세계도서관기행

(13)북유럽 편

누구나 차별 없이 필요한 정보에 접근할 수 있도록 하려는 정신. 그리고 사람들에게 좀 더 많은 책을 전해주기 위해 다가가는 도서관. 북유럽의 도서관에 공통적으로 깔려있는 정신이다. 오늘은 스웨덴의 도서관이 이런 정신을 바탕으로 사회적 약자를 위해 제공하는 서비스를 구체적으로 소개해보고 싶다.

이민자들을 위한 서비스

이민자들이 많은 스웨덴에서는 이민자들의 정착이 커다란 사회적 과제이다. 스웨덴에서는 전국 어느 도서관을 가나 이민자들을 위한 언어카페, 이민자 모국어 도서 비치 등을 운영하고 있다. 이민자들에게 스웨덴어를 가르치는 것은 일부이고, 이민자들이 모국어로 된 책을 읽을 수 있도록 하는 것이 중요한 서비스이다. 어떤 언어의 서비스를 할 것인가는 출신 국가의 국력과 관계가 없고, 그 지역에 해당 언어를 사용하는 이민자들이 얼마나 있는가에 따라 결정된다.

한국어로 된 책은 많지 않아서 한국어책을 기증하면 서가에 꽂아줄 수 있는지 물어봤는데, 답은 부정적이었다. 책을 찾는 사람이 있어야 한다는 것이다. 소말리아, 예멘, 수단 등에서 온 이민자들은 많은데, 책은 구하기가 어려워서 문제라고 한다. 도서관을 형식적으로 관리하는 것이 아니라, 실제 이용자들에게 충실한 서비스를 제공하는 것을 중요하게 여기고 있다는 것을 알 수 있다.

도서관에 직접 오기 어려운 사람들에게 책을 배달해주는 서비스도 대부분의 도서관에서 제공하고 있다. 장애나 질병, 고령으로 거동이 불편한 사람들이 책을 주문하면 책 보따리를 만들어서 직접 배달하는 것이다. 배달과 수거는 대개 월 1회 정도로 이뤄진다. 고령자들이 거주하는 사회복지시설에는 도서코너를 마련해놓고 정기적으로 방문해서 책을 교환해준다.

커다란 병원에서는 병원도서관을 운영한다. 스톡홀름시 외곽에 있는 카롤린스카대학병원은 스웨덴 제일의 병원이다. 이 병원에 있는 린드그렌도서관을 방문한 적이 있다. 도서관은 스톡홀름시립도서관과 무관하게 병원에서 설립하고 운영하는데, 전담 직원을 두고 있었다. 장서는 주로 어린이를 위한 책과 음반 등이었고, 잘 만들어진 책수레로 병실을 도는 것도 하루 일과였다.

장애인을 위한 사과 선반

유럽의 도서관들은 대부분 활자책을 이용하기 어려운 사람들에 대한 프로그램을 운영하고 있다고 알려져 있는데, 이 분야에서도 스웨덴 도서관의 프로그램과 서비스는 아주 특별하다.

스웨덴 도서관에 가면 어디를 가든 ‘사과선반’(appelhylla)를 찾아보자. 귀여운 사과마크가 붙어 있는 선반을 찾으면 된다.

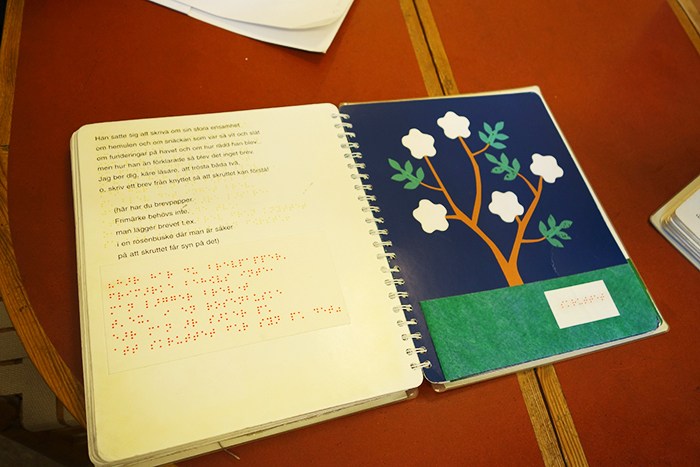

이곳은 책을 읽는 것이 곤란한 사람들에게 정보를 전달하기 위한 특별하고도 다양한 매체들이 모아져 있다. 손으로 만지면서 보는 그림책, 점자도서, 음성으로 녹음해서 들려주는 소리책도 있고, 디지털자료도 있다. 시력이 약한 사람들을 위해 큰 활자로 인쇄한 책도 있다. 손으로 만지면서 보는 그림책을 펼쳐보니 시각장애가 있는 어린이들을 위해 그림책의 소재들을 직접 손으로 만지며 느낄 수 있는 책이었다. 털이 있는 동물이 나오는 그림책에 털을 붙여놓았고, 뜨개질을 하는 이야기에는 털실을 붙여놓았다.

‘사과선반'은 1992년 스웨덴의 북부 헤르노산도(Harnosands)에 있는 도서관에서 처음 시작됐다고 한다. 당시 이 프로그램에 대해 애플사가 재정후원을 했는데, 이때 심볼마크를 사과로 했고, 이 ‘사과선반’이 전국으로 확산되었다는 것이다.

협업이 잘 되는 도서관

이런 다양한 서비스가 특정한 도서관에서만이 아니라 전국의 어느 도서관에서나 보편적으로 이루어지고 있다는 것이 놀랍다. 스웨덴은 지방자치가 매우 충실한 나라이다. 행정의 많은 부분이 기초자치단체인 콤뮨에서 이뤄진다. 광역자치단체의 업무는 의료와 광역개발 정도에 국한되어 있다. 그럼에도 지자체를 넘어 각 기관간의 협업이 매우 잘 이뤄지고, 기관 간의 장벽이 매우 낮다.

일례로 스웨덴 국민은 누구나 지역도서관, 대학도서관, 특별도서관, 연구소도서관 등을 자유롭게 이용할 수 있다. 또, 전국의 도서관이 일원화되어 체계적으로 연결되어 있다. 도서관 간의 상호대차로 전국 어느 도서관의 장서도 대출해볼 수 있다. 다국어도서는 중앙도서관에서 구해서 각 도서관의 수요에 따라 보내주고, 장애인을 위한 자료는 국립녹음점자도서관(TPB)에서 제작해서 전국의 도서관의 수요에 따라 대출을 해준다. 일반 도서관에서는 수요를 파악하고, 관리를 하면 된다.

이런 이야기를 하다보면 문득 우리 현실에서는 전혀 어울리지 않는 이야기로 생각되기도 한다. 장애인을 위한 서비스나 프로그램을 도입한들 당장 이용도가 그리 높지 않을 것이기 때문에 공연한 예산낭비 사례로 꼽히기 쉽다. 그래도 그런 세상이 이 지구상의 어느 곳에는 너무나 일반화된 모습인 곳이 있다는 것을 알려주고 싶다.