행상부터 시작한 신영봉씨 ‘골동품 인생’ 60년

1970년대 청주 정착…서문시장서 순흥당 영업

토박이 열전(6)

이재표 청주마실 대표

낡은 전축 턴테이블 위에서 레코드판이 돌아간다. 남자가수의 음성은 가늘고 카랑카랑하다. 끊어질 듯 이어지는 구성진 노랫가락에 지나가던 사람들이 발길을 멈춘다. 청주 서문시장 삼겹살거리의 한낮 풍경이다. 골동품 판매업소 ‘순흥당’에는 눈요깃거리들이 즐비하다. 진공관 라디오 제니스부터 오래된 전축, 레코드판, 밥사발, 도자기 등이 시선을 끈다. 모로 세워놓은 음반들은 1만원, 2만원에 팔지만 유리창에 걸린 음반들은 10만원이 넘는 고가품들이란다. ‘박시춘의 메로듸 No1’ ‘변사 배삼룡의 활동사진음악’ ‘만화 똘이장군 주제가’ 등이 순흥당의 희귀음반들이다. 대표 신영봉(1938년 생) 씨는 음반을 팔기 시작한 것은 서문시장으로 들어온 5년 전부터고, 자신은 원래 골동품 수집상이라고 했다.

“내가 영주가 고향인데 스무 살 때부터 골동품 행상을 했어. 일본말로 ‘가이다시’라고 하지. 마을로 돌아다니면서 골동품을 수집하는 사람들을 그렇게 불러. 전국 방방곡곡, 섬까지 안 다녀본 데가 없어. 제주도, 울릉도, 강화도, 진도 이런 섬들뿐만 아니라 들어갈 수 있는 섬은 다 들어갔지. 신시도, 장자도…. 그렇게 전국을 돌아다니며 수집을 해서 서울이고 부산이고 큰 도시에다 팔았지. 청주에 정착한 것은 1970년대 초반이야. 내가 1남3여를 뒀는데 애들 공부시키기에는 청주가 제일 좋겠더라고. 처음 가게를 낸 곳이 수동 청주소방서 뒤야. 복개도로 놓은 데. 그때는 가운데로 또랑(도랑)이 흘렀지.”

단어를 검색해 보니 골동품 수집을 뜻하는 한국식 일본어로는 ‘가이다시’와 ‘호리다시’가 있다. 가이다시는 신 씨의 말대로 발품을 팔아 골동품을 수집하는 사람이다. 이에 반해 호리다시는 ‘뚫는다’는 뜻의 호리에 ‘다시’가 붙은 것이다. ‘호리꾼(도굴꾼)’이라는 국적불명의 단어도 여기서 유래했다.

순흥당 안에는 조각 3단장, 쌀뒤주 같은 고가구들과 족보를 비롯한 고서들이 가득하다. 가격을 물으니 골동품에는 가격이 없단다. 임자를 만나면 부르는 게 값이지만 작자가 없으면 수십 년을 갖고 있어도 돈 한 푼 건질 수 없다는 얘기다.

“여기에는 지금 값나가는 게 없어. 가지고 있어야 돈을 버는데 우리 같은 수집상들은 먹고 살아야하니까 그럴 수가 없지. 사람들이 가게로 사러오는 게 아니야. 이 장사를 오래하다 보면 물건이 들어올 때마다 ‘아, 이거는 누구 거다. 임자가 누구다’ 감이 오는 거지. 그러면 그 사람에게 가져다주는 거야. 그렇게 있는 거 팔고, 들어오면 또 팔다 보니 돈을 벌 수 있나? 그냥 먹고는 살았어도 평생에 내 집 한 번 가져보지 못한 사람이야. 여기는 그냥 내가 좋아하는 것들, 죽을 때까지 가지고 있을 것들만 모아놓은 거야. 그래도 행복해.”

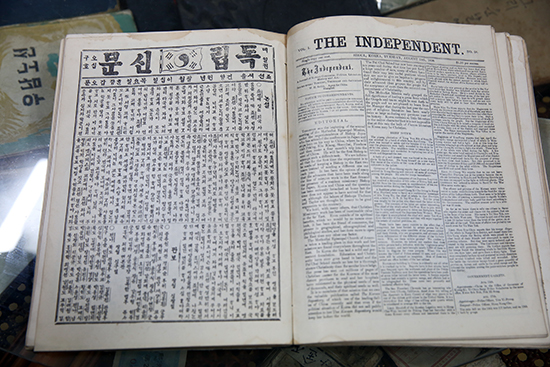

가게 유리탁자 속에는 이승만 전 대통령의 저서들이 눈에 띈다. 단기로 발행연대가 적혀있는데 ‘독립서신’은 단기 4287년(서기 1954년), ‘우남노선’은 단기 4291년(서기 1958년)에 나온 책이다. 그 중에서도 신 씨가 애지중지하는 책은 우리나라 최초의 한글신문인 독립신문을 창간호부터 116호까지 영인한 ‘독립신문 축쇄판 상(上)’이다. 1959년에 나온 이 책은 한글과 영어로 발행됐던 독립신문을 작은 크기로 축소해 영인한 것이다.

재미있는 것은 그 당시의 광고 카피다. 예컨대 1896년 8월15일(57호)자에는 ‘가메야 회샤’와 ‘고샬기 샹회 뎡동’의 광고가 있다. ‘뎡동’은 정동에 있다는 뜻일 터이다. 광고문구를 현대어로 바꾸어 보면 각각 ‘진고개와 대경동 서양만물전 담배, 사포, 우산과 일본, 서양 물건과 술과 식물을 많이 팔고 물 것 죽이는 약도 헐하게 파니 사가시오’와 ‘이집에 각색 서양 물건이 쉬 올 것이나, 지금 상품 바늘과 실이 많이 있고 좋은 감자가 여러 섬이 있는데 값도 비싸지 않고 물품도 다 훌륭하더라’ 등이다.

축쇄판에 축사를 써준 사람은 당시 민의원 의장 리기붕(이기붕)이다. 이기붕은 이듬해인 1960년 3월15일, 꿈에 그리던 부통령에 당선됐으나, 4.19혁명 직후인 1960년 4월28일 일가족 권총자살로 생을 마감한다.

“이런 건(독립신문 축쇄판) 내가 갖고 싶어서 비싸게 샀어. 재미있잖아. 또 옛날 시사주간지를 창간호부터 모아둔 것도 있는데, 역대 대통령들 얼굴이 다 나와. 이런 거는 누가 필요한 사람이 있어서 다 가져간다면 참 멋있을 텐데 말이야. 족보도 한 60질이 있는데, 우리 시대에는 족보를 생명 같이 생각했잖아. 옛날엔 ‘전쟁이 나도 족보는 끌어안고 다닌다’고 했을 정도니…. 오죽하면 ‘뿌리도 없는 놈’이라는 말이 나왔겠어. 그런데 지금은 한문이라 읽을 줄도 모르고, 애비가 자식에게 이야기 해줄 수도 없고, 그냥 쓸 모 없는 물건이 된 거지.”

그래도 신 씨에게는 자부심이 있다. 국공립박물관이든 사설박물관이든 상당량의 유물수집이 골동품상에 의해 이뤄졌다는 것이다. 골동품상만한 애국자들도 드물다고 역설했다.

“박물관에서 학생들 데리고 유물 발굴한다고 해봤자 깨진 그릇조각, 기와나 줍는 거지. 그건 학술연구나 하는 거고. 파손 되어 없어질 물건, 죽은 생명을 살려놓는 사람들이 우리야. 옛날 책이나 그림을 우리가 사서 필요한 사람에게 공급하는 거니까. 그게 직업의 보람이기도 해. 나도 옛날에는 박물관과 많이 거래했지. 지금은 안 하지만 옛날에는 우리 물건들이 한정 없이 들어갔어. 우리가 진짜 애국자들이야.”

그의 말에 일리가 있다. 비록 생계를 위한 수단이었을지라도 전국 방방곡곡을 돌며 세월의 뒤란으로 사라져갈 물건들을 되살린 공로를 어디에 견줄 것인가. 일본으로 반출되는 우리 문화재를 지킨 간송 전형필은 조선 말 대부호의 아들이었지만 순흥당의 신영봉은 가난한 농군의 아들이었을 뿐이라고 말한다면 논리의 비약일까?