오래된 시 읽기

낡은 우물이 있는 풍경

김종한

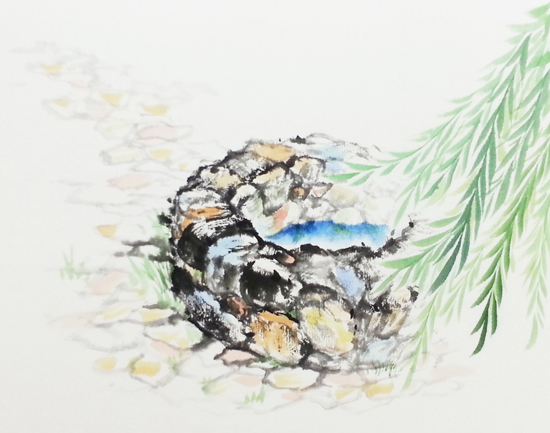

능수버들이 지키고 섰는 낡은 우물가

우물 속에는 푸른 하늘 조각이 떨어져 있는 윤사월

- 아주머님

지금 울고 있는 저 뻐꾸기는 작년에 울던 그놈일까요?

조용하신 당신은 박꽃처럼 웃으시면서

두레박을 넘쳐흐르는 푸른 하늘만 길어 올리시네.

두레박을 넘쳐흐르는 푸른 전설만 길어 올리시네.

언덕을 넘어 황소의 울음소리도 흘러오는데

- 물동이에서도 아주머님 푸른 하늘이 넘쳐흐르는구려.

(‘조선일보’ 1937)

<허장무 글·이은정 그림>

능수버들이 지키고 서있는 ‘낡은 우물이 있는 풍경’은 일정한 곳에 정착하여 오랜 세월을 두고 살아온 한 집안의 깊은 연륜과 내력이 고아하고 그윽한 분위를 자아냅니다. 우리의 기억 속에 위엄 있게 박혀 있는, 마을의 한가운데에 있던 오래된 종가 집 같다고 할까요. 우물 속엔 푸른 하늘조각이 떠있고, 긴 한 낯을 뻐꾸기가 웁니다. ‘지금 울고 있는 저 뻐꾸기는 작년에 울던 그놈일까요?’ 그놈이 아니면 어떻습니까. 울음소리는 늘 한결같은 걸요. 요즘처럼 재빨리 변해가는 세상 속에서 때로는 매우 느리게 적응해 가는 것도 중요할 수 있겠다 생각합니다.

잘 변하지 않는 것들의 지고한 속내로, 느리게 흐르는 시간이 주는 깊은 울림을, 조용하신 당신은 박꽃처럼 웃으십니다. 아, 어떻게 웃으면 박꽃처럼 웃을까요. 오래오래 마음속에 고여 가슴을 환하게 하는 웃음, 언덕 너머 황소가 ‘금빛 게으른 울음’을 울게 하는 웃음, 물동이에 푸른 하늘이 넘쳐흐르게 하는 웃음, 뻐꾸기가 작년마냥 어김없이 찾아와 똑같은 소리로 울게 하는 웃음. 도저히 필설로 그려낼 수 없는 신비한 한국 여인만이 지닌 웃음입니다. 아마도 종가의 넉넉한 맏며느리일 것으로 추측되는 아주머니는 하염없이 물을 길어 올리지요. ‘넘쳐흐르는 푸른 하늘’을, ‘넘쳐흐르는 푸른 전설’을 연신 길어 올립니다.

지금 아주머니가 길어 올리는 저것들은 선조들이 남기고 가신 낡은 풍경의 진정한 아름다움들 아닐까요. 시간과 장소는 삶을 떠받치는 힘이지요. 오랜 세월을 견디고 살아남은 것들은 시간의 손때로 반짝입니다. 그 반짝임 속에 다가오는 본래부터 우리 것이었다는 긍지와 자부심 같은 것, 그런 것들을 우리는 오래된 미덕이며 전통이라 하지 않던가요. 우리가 이룩할 미래의 가치를 실현하기 위해서라도 오랜 세월을 견뎌온 의미 있는 과거는 마땅히 존중 되어야 합니다. 신자본주의의 길목에서 그런 동아시아적 가치야말로 세상을 지탱해나갈 견고한 힘입니다.

김종한 시인은 1916년 함경북도의 변방인 경성에서 태어나 서른을 넘기지 못하고 타계했습니다. 그의 호를 을파소(乙巴素)라 한 것을 보면 꽤나 민족에 대한 긍지를 지녔던 것 같고요. 이 시는 ‘조선일보’ 신춘문예 당선작입니다. 그 후 주로 정지용 선생이 주관하던 ‘문장’지를 중심으로 활동했고요.

짧은 한 생애를 통하여 그가 길어 올리려했던 푸른 하늘은 아마 한국의 전통 쪽빛 하늘이었을 테지요. 지금도 우리의 하늘에는 시인이 길어 오리던 그 빛이 흐르고 있는지, 아니면 지나친 서구화의 물결 속에 우리 본래의 빛이 바래지지는 않았는지, 한 번쯤 하늘을 우러러볼 일입니다.