-국보 제197호 충주 청룡사지 보각국사탑-

고려말 국사 혼수환암(混修幻庵)의 부도탑, 왕사 거치지 않고 수행·편찬 전념

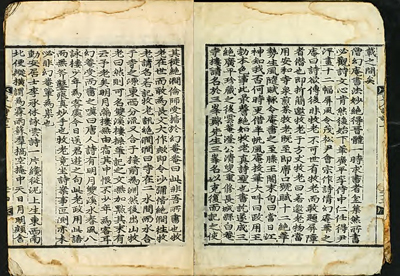

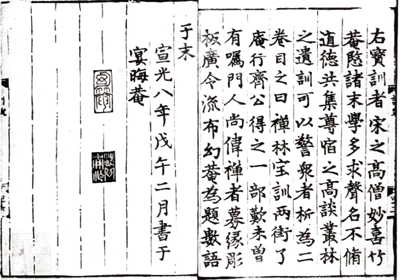

청룡사서 ‘선림보훈’(보물700호) 등 편찬작업 출판의 메카돼, 좌탈입망 입적

김덕근 시인·충북작가 편집장

입춘이더니 얄밉게도 다시 찬바람이 매섭습니다. 칼바람에 남한강가 갈대의 춤이 장관입니다. 청룡사지로 가는 길에 목계나루를 지나고요. ‘하늘은 날더러 구름이 되라 하고/땅은 날더러 바람이 되라하네/청룡 흑룡 흩어져 비 개인 나루/잡초나 일깨우는 잔바람이 되라/(신경림 「목계장터」)지만 강과 함께 가는 나들이에 구름과 바람은 언제나 도반입니다. 물소리 따라 걷다보면 무념이 무엇인지 어렴풋이 알 것 같기도 합니다.

이제 남한강에는 쌀이나 소금을 실은 황포돛대는 볼 수 없습니다. 물길이 있는 곳에 시작과 끝이 있고 유유히 떠다니는 뱃길은 장관이었을 겁니다. 북새통을 이룬 덕흥창과 가흥창이 있었고, 뗏목꾼의 구성진 소리에 맞춰 춤추는 물새들도 신났겠지요.

남한강 물줄기에는 이름난 옛가람 터가 많이 있습니다. 법천사지, 거돈사지 흥법사지를 들 수 있는데, 하지만 한자리에 오랫동안 자리해서인지 소멸의 무게 또한 무시할 수 없는 기운을 보여주는 곳이지요. 일주문도 독경소리도 사라지고 빈터의 주춧돌만이 절간이었음을 알게 해주는 흔적들이 대부분이지만, 폐사지를 순례한다는 건 눈을 감아 가득 찬 공간으로 입산하는 겁니다. 보각국사탑은 청계산의 불이문처럼 숨죽여 입정하고 있습니다.

부도의 주인은 혼수환암(混修幻庵:1320~1392)입니다. 고려 말 국사를 수차례 한 대표적 고승이기도 하지만 환암이 주목받는 건 조계종 법맥에서 태고보우의 상수제자인가 아니면 나옹혜근의 법통이냐는 거지요. 그럼에도 환암이 불교사에서 과거형이 아닌 현재형으로 알음알이를 깨뜨리게 하는 주장자의 주인으로 있다는 거지요.

환암, 나옹과 3구3관 선문답 유명

고려의 마지막 국사로서 스님의 행장은 탑비와 그와 교류했던 도반들의 글을 통해서 알 수 있습니다. 환암이 청계산 서쪽에 고요한 옛 집터에 손수 목재와 돌을 날라 지은 곳이 청룡사의 연회암(宴晦菴)입니다.

“환암의 거처는 하 깨끗도 해라/백발에 거듭 서로 찾아와 보니/푸른 이끼는 발 디딜 틈도 없고/솔바람 소리는 맘을 깨울만하네”(「奉題幻菴方丈」 목은시고 제18권)같이 환암의 토굴은 솔바람소리 진득한 탈속의 공간입니다. 연회암이란 편액을 건 식영감 화상에게 능엄경을 배운 후로 보면, 능엄경의 ‘연회청재’(宴晦淸齋)에서 가지고 왔을 겁니다.

나무도 연기도 불도 아닌 것, 가도 닿는 곳도 와도 온데가 없는 ‘향’에서 향엄동자(香嚴童子)가 청정한 지혜를 얻게 된 것처럼 환암의 거처도 그와 같기를 바라서였던 걸까요. 아니면 연회암의 묘한 향이 청계산과 묵봉산에서 부는 바람을 따라 수행의 방편으로 채찍질하게 한 걸까요.

고려 말 환암이 유명해지게 된 건 공부선(功夫選)이라는 승려들의 공부 정도를 시험하는 시험에 참여하고서 입니다. 임제종과 같은 선문답인 3구 3관으로 깨달음의 관문을 확인하는 거지요. 눈 밝은 선지식이 보이지 않아 답답한 가운데, 끝날 무렵 51세 중년스님인 환암이 나타난 겁니다. 나옹의 질문에 거침없이 혼수는 대답했던 거지요.

나옹: “어떤 것이 문에 해당하는 구(當門句)인고”

환암: “좌·우에 치지 않고 한복판에 서는 것입니다”

나옹: “어떤 것이 문안에 들어서는 구(入門句)인고”

환암: “이미 들어 왔어도 들어오기 전과 같습니다”

나옹: “어떤 것이 문안의 구(門內句)인고”

환암: “안팎이 본래 공(空)인데 어찌 가운데가 있겠습니까”

한 치의 막힘없이 찰나를 놓쳐서 안 되는 이심전심의 칼싸움은 명장면이었을 겁니다. 진리의 문을 향할 때는 어느 쪽으로 치우치지 않고 정면으로 들어가야 하며, 본래면목의 자리는 어느 곳에서나 마찬가지라는 겁니다. 자유자재한 환암은 진공묘유를 말하고 있는 겁니다.

이날 환암만 만이 유일하게 빗장이 채워진 무문관을 통과한 거지요. 이 장면을 목은은 “선불당에서 종횡으로 문답을 벌일 적에/당시 다른 승려들은 감당할 이 적었는데/마음은 달마의 심법을 전한 뜰 앞의 잣나무를 따랐고/용모는 육랑과 같은 연꽃과 함께 했도다”(「憶幻菴」 목은시고 제17권)라고 환암은 있는 그대로를 보고 있기에 의정을 불러일으키지 않음을 알 수 있지요. 여기서 궁금한 건 환암의 용모인데, 연꽃이상의 꽃미남 스님이었던 모양입니다.

태조 왕명으로 ‘정혜원융’ 탑호 내려

환암은 동시대의 고승들과 달리 유학파도 아니었고, 왕사를 한적 없이 국사가 된 스님입니다. 행장을 보면 몇 번의 주지직을 마지못해 했지만 얼마 안 있어 나오거나 도망치거나 한 것을 보면 수행에 전념했음을 알 수 있지요. 국사직도 연회암에서 받았을 정도였고요.

‘선림보훈’(보물700호)을 비롯한 여러 권의 책을 편찬한걸 보더라도 환암은 선교에 능통했습니다. 청룡사에서 발간된 책들은 모두 서지학에서도 중요한 위치에 있어, 당시 청룡사가 출판의 메카였음을 짐작할 수 있지요. 청계산 자락 어딘가에서 나무에 글자를 새기 것도 한 장 한 장의 닥지를 만드는 것도 모두 수행의 하나였을 겁니다.

환암의 부도탑을 보면, 그의 열반송을 돌아보게 합니다. 조선이 들어선 그해 가을 ‘지금 죽을 때가 되었다, 나는 운명하겠노라’하고 쓴 노래이지요. 수행자가 토해낸 최후의 법문으로 해탈의 자유를 환암은 보여주고 있는 거지요.

자유롭게 걸림 없이 일생을 보내니

병중의 소식까지도 성성하다

내 가는 곳 아는 사람 없으니

창밖 흰 구름 푸른산에 걸려있네

니르바나로 가는 길에 군더더기가 있을 수 없습니다. 육신의 껍데기를 벗고 본래의 고향으로 가는 겁니다. 환암이 들려주는 진리의 노래는 ‘성성함’과 ‘푸른 산에 걸려있는 흰 구름’으로 또렷하게 보이는데, 사람들이 알지 못함을 아쉬워하고 있습니다. 적멸의 즐거움과 자유를 엿보게 합니다. 본지 풍광으로서 죽음을 맞이하는 담담함도 엿볼 수 있고요. 환암의 임종 행적을 보면 8일 동안 상에 앉았으되 얼굴이 평시와 같다하니, 좌탈입망을 한 거지요. 환암이 생사로부터 자재로 왔음을 알 수 있는 부분입니다.

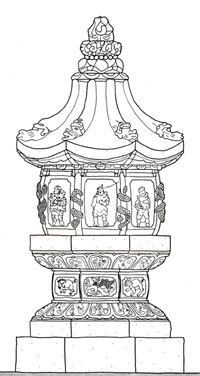

보각국사승탑은 입적 2년 후에 세워진 것으로 태조가 ‘정혜원융’라는 탑호를 왕명으로 내려 불사를 하게 된 건데, 고려의 마지막 국사의 승탑은 새로운 조선이란 나라가 들어서 왕명에 의해 처음 제작된 부도이기도 합니다. 오래된 절터를 보면 탑비의 용머리나 거북이만 남아있거나, 아니면 승탑만 외롭게 서있어 주인이 누구인지 모르는 경우도 있지요. 심지어 승탑과 탑비가 서로 떨어져 있는 경우도 있답니다.

| ||

▲ 보각국사 정혜원륭 승탑 지붕돌.

|

석등-승탑-탑비 온전하게 보전돼

그러나 환암의 경우는 국사나 왕사 고승의 부도자리임을 알려주듯이 석등-승탑-탑비의 순으로 온전하게 서있습니다. 이 모두가 국보와 보물이기에, 환암스님을 만나고 돌아오는 길은 종합선물 같은 보시를 받은 셈이지요. 탑비에 환암의 흔적을 고스란히 담았고, 환암이란 진리의 등불이 꺼지지 않게 사자석등이 지켜주고 있습니다. 600년이 지난 오늘 청룡사지가 단지 폐사지가 아닌 화엄성중의 처소와 무량의 절터로 채우게 해주는 건 오로지 승탑 때문이라 해도 과언이 아닐 겁니다.

부도는 종을 엎어놓은 종모양, 탑모양, 팔각원당형을 들 수 있는데, 보각국사 집은 팔각원당형의 모양입니다. 팔각은 가장 원과 같은 모양이라 원융무애나 팔정도라는 깨달음의 길을 연상하게 합니다. 온전한 가르침을 따랐을 때 ‘위대한 소멸’에 도착하는 거지요.

대부분의 승탑은 절간의 중심에서 벗어나 한적한 언덕에 자리하고 있습니다. 절에 가더라도 큰 법당이나 키가 큰 탑이나 석등에 가려 보이지 않는 경우가 많지요. 환암도 마찬가지로 청룡사지에서 북서쪽으로 올라가야 만날 수 있습니다. 한적한 자리에 터를 잡았기에 사찰의 운명이 다하더라도 남아있는 경우는 승탑의 장소성에서 오는 것일 겁니다.

널찍한 바닥돌 위에 놓여 있는 환암의 승탑은 받침돌과 몸돌 지붕돌로 이루어진 전형적인 양식이지만 전체적으로 통통한 느낌입니다. 받침돌은 위아래 연화대로 돌을 쪼았는데, 연잎에 삼산형 무늬의 장식을 보면 수미산을 연상하게하고 연화장 세계의 공덕무량을 그려보기도 합니다.

| ||

▲ 청룡사에서 출간된 선림보훈, 환암의 인장과 연회암이 선명하게 보인다(보물 제700호).

|

태극문양, 불교의 원융과 상통

가운데 돌은 승탑의 온무게가 실려 있는 듯 더 통통해 보이는데, 8개로 나누어진 4각형 틀에 사자와 운용문이 교대로 놓여 있습니다. 자세히 보면 사자의 모양이 모두 다르다는걸 알 수 있습니다. 어미사자가 새끼사자와 노는 모습이나, 수사자의 정면모습도 있고, 머리를 돌려 바라보는 모습이나 몸을 웅크렸다 달리는 것도 있습니다. 사자의 권위와 위엄이 살아있는 것처럼 보이는 거지요. 용과 더불어 사자는 승탑의 사리를 수호하여 영기창을 통해 생생하게 드러나는 겁니다.

몸돌은 배흘림기둥으로 만들어졌는데, 높이보다 폭이 넓어 안정감이 있게 느껴집니다. 가운데돌과 같이 통통한 분위기를 주는 몸돌은 무심하게도 받침돌 위에 올라와 있습니다. 팔각형에 금강역사와 사천왕 같은 신장이 돋을새김으로 새겨 보풀어오는 느낌이 있어 칭칭감아 올라가는 용 때문에 더욱 불룩해 보입니다.

지붕돌은 목조가구의 형식을 띄었지만 기왓골은 보이지 않고 두껍고 짧게만 보입니다. 지붕의 경사가 가팔라서 비가 내릴 때마다, 내림마루에 있는 용머리가 금방이라도 하늘로 올라갈 것 같이 보입니다. 때론 팔방에서 승탑을 지켜주는 보안시스템의 CCTV와 같은 역할도 했을 테지요. 지붕돌 꼭대기에 석공은 영원히 꺼지지 않는 진리의 불빛을 올려놓고 싶었을 겁니다. 대신 지붕돌 가운데 보주는 태극문양의 돌이 옆으로 서서 승탑을 장식하여 서 있습니다. 불교를 상징하는 만다라도 아니고 하필 태극이었을까요. 태극을 상반과 융합으로 본다면, 불교의 절대평등이나 원융과 상통됨을 승탑을 만든 석공은 알고 있던 거지요.

날렵하지 못한 보각국사 승탑은 결코 하늘로 올라갈 이미지는 아닙니다. 오히려 청계산 지킴이로 묵직함으로 다가옵니다. 파수군인 용과 사자와 신장들이 여법하게 지켜온 거지요. 환암스님을 만나고 내려오는 길, 찔레꽃 봉오리들이 하늘하늘 ‘이 뭐꼬’라고 긴 헛기침으로 화두를 줍니다. 한참의 적요함에 익숙해져있던 길손에게 떠남의 자유가 무언지 깨닫게 해주는 순간입니다.

주차장까지 내려오는데 나옹의 “산은 어찌하여 멧부리에서 그치는가”란 물음에 “높은 것을 만나면 낮아지고 낮은 것을 만나면 곧 끝나게 된다”는 환암의 선문답에 높음도 낮음도 없는 산을 생각해보게 됩니다. 빈 절터는 긴 침묵을 읽게 해 허튼 마음을 내다보는 순간, 환암스님은 장군죽비를 날리셨을 지도 모릅니다. ‘입도 버리고 혀도 파묻고/폐사지처럼 산다’(정호승「폐사지처럼 산다」)처럼 개구즉착(開口卽錯)을 온몸으로 보여주는 거지요. 대작불사의 회향보다 폐사지 처럼 존재하는 것이, 청계산 바람과 이름 모를 풀과 함께하는 것이 더 높은 곳을 그리워하지 않게 된다는 거지요.

이기철의 「겨울 부도 앞에서」를 읽으며 환암스님께 합장합니다 ‘부도처럼 서서 눈을 맞으니/기다림을 끼니로 하고 삭풍을 베게로 하여 삼동을 견디면/털어내지 않아도 스스로 눈 녹아 그 어깨 위에 봄은 오리’ 기다림과 삭풍을 지나 더 큰 침묵으로 하나가 되는 건 다시 마을로 돌아가기 위해서입니다. 저기 뻥 뚫린 숲으로 말입니다.